Der Einfluß von Saattermin und Saatstärke auf Ertrag und Qualität

Der Winterweizenanbau gerade auf den sandigen Böden ist mit besonderen Unsicherheiten verbunden. Auf diesen Standorten sind nicht nur die Erträge gering, oft wird das von der abnehmenden Hand geforderte Qualitätsniveau nicht erreicht. Der ökologische Landbau ist hier mit der Frage konfrontiert, wie Qualitätsweizen mit den backtechnologisch erforderlichen Qualitäten produziert werden kann. Denn mit den aktuell verfügbaren Handelssorten wird hier dieser Qualitätsstandard oft nicht erreicht.

Ertrag und Qualität können auch über die Wahl des Aussaattermins beeinflusst werden. Im Folgenden möchten wir Ihnen dazu Ergebnisse aus den verschiedenen Saatzeitversuchen vorstellen (siehe auch den Abschlussbericht des vom Land Niedersachsen geförderten zweijährigen Saatzeitversuchs).

Saatzeitversuche 2004-2006 in Köhlingen

Wie lässt sich mit der Wahl des Aussaattermins Ertrag und Qualität von Winterweizen auf leichten Standorten beeinflussen?

Dies war die Frage eines zweijährigen, vom Land Niedersachsen geförderten Versuchs mit sechs Winterweizensorten. Die gleiche Versuchsanlage wurde fünfmal im Abstand von ca. zwei Wochen und in zwei verschiedenen Aussaatstärken gesät. Die erste Aussaat erfolgte Anfang September, die letzte Ende Oktober. Für jede Aussaat wurde separat gepflügt, jeweils kurz vor der Aussaat. Das gleiche Sortensortiment wurde im fast gleichen Versuchsaufbau im darauffolgenden Jahr erneut ausgesät. Gleichwohl die Versuchsstandorte in beiden Jahren in der Gemarkung Köhlingen lagen, unterschieden sich beide Ackerschläge stark. Im ersten Jahr war der Boden lS mit 45 Bodenpunkten, im zweiten Jahr war der Boden ebenfalls lS, aber nur mit 32 Bodenpunkten, einem höheren Sandanteil und auf einer Kuppe gelegen.

- Aussaattermin am 02.09.2004

- Aussaattermin am 14.09.2004

- Aussaattermin am 01.10.2004

- Aussaattermin am 14.10.2004

- Aussaattermin am 28.10.2004

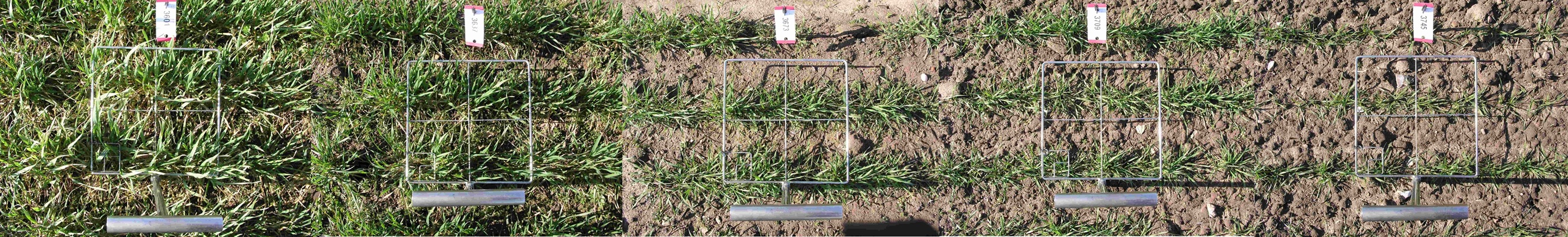

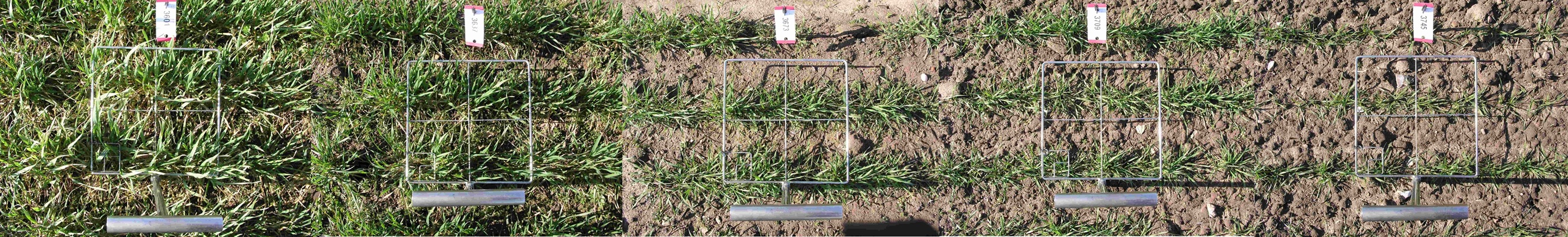

Bodenbedeckung im April 2005 am Beispiel des Winterweizen Capo (Aussaatstärke 250 keimfähige Körner pro m²)

Kurz vor der Ernte im August 2005: Die ersten beiden Termine sind im Lager.

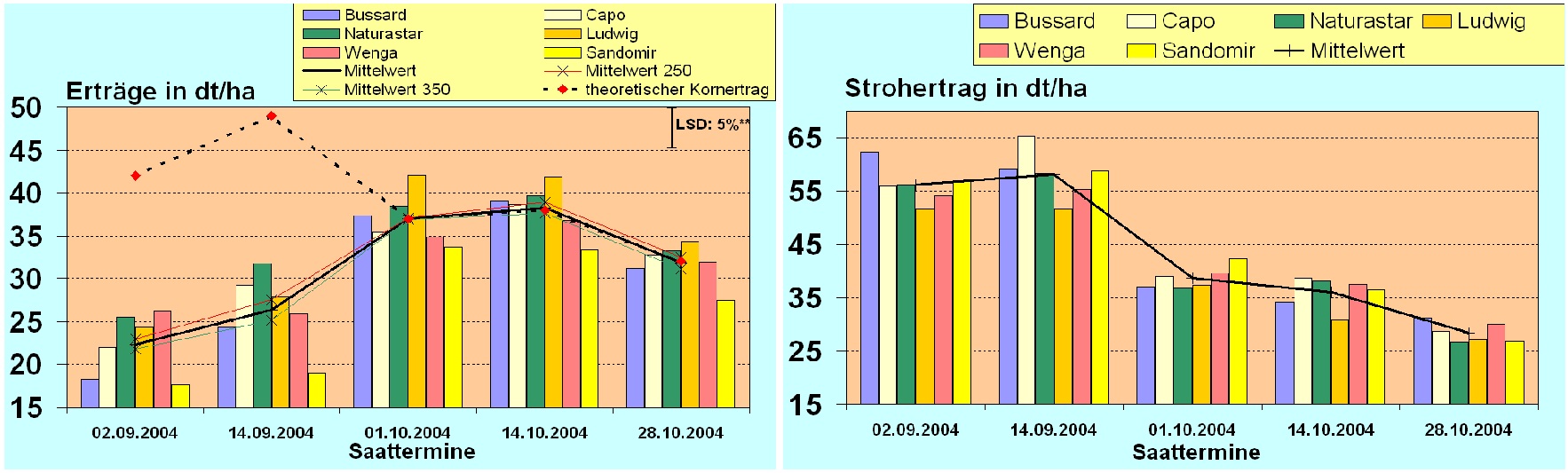

Kornerträge

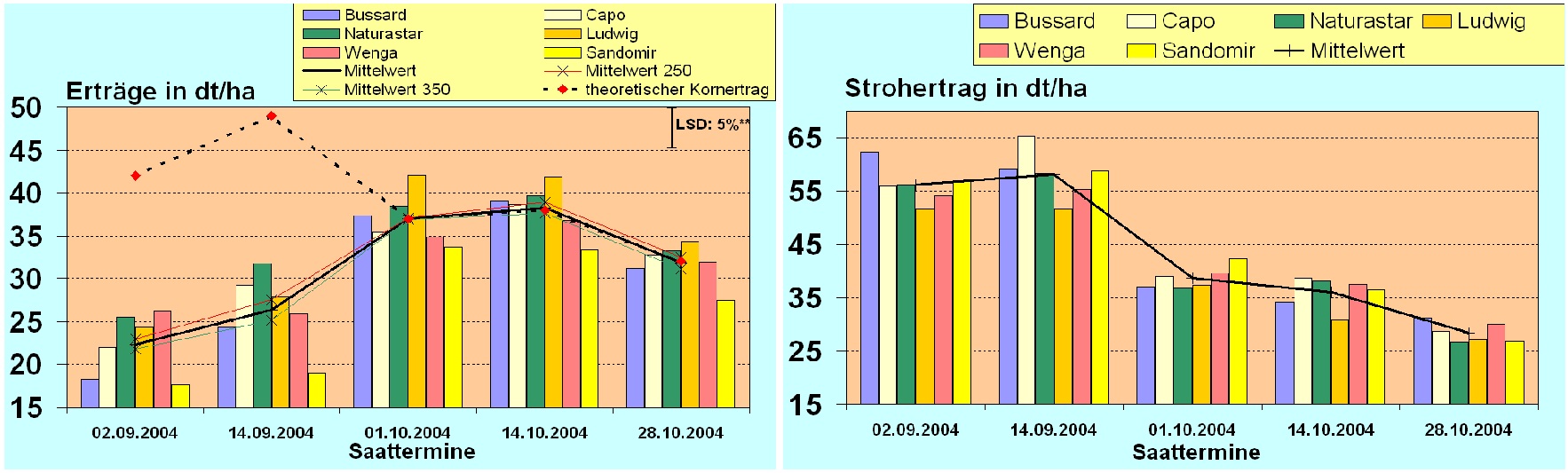

Die frühen Saattermine bildeten in beiden Jahren die jeweils üppigsten Pflanzenbestände. Sie waren schon im Herbst stark bestockt. Die sehr unterschiedlichen Ertragsergebnisse (31,2dt/ha gegenüber 13,7 dt/ha) beider Jahre sind zum einen auf die unterschiedlichen Bodengüten und zum anderen auf die sehr unterschiedlichen Witterungsverläufe zurückzuführen. So wurde die gute Pflanzenentwicklung im ersten durch den milden Winter weiter gefördert und führte im Juni zu einem vollständigen Lager der beiden ersten Aussaattermine und zu entsprechenden Ausfällen in den Kornerträgen. Im zweiten Jahr hingegen unter den sehr mageren Bodenbedingungen und dem harten Winter waren ausschließlich die frühen Saattermine überhaupt anbauwürdig. Mit Aussaaten Ende September mit ca.10dt/ha waren die Erträge so gering, dass ein Weizenanbau auf solchen Standorten generell fragwürdig erscheint.

Ertragsmittel in dt/ha von sechs Winterweizensorten über fünf Saattermine und zwei Jahre am Standort Köhlingen. In der ersten Vegetationsperiode wurde über den Stohertrag für die beiden ersten Termine der Kornertrag geschätzt.

Ertragsmittel in dt/ha von sechs Winterweizensorten über fünf Saattermine und zwei Jahre am Standort Köhlingen. In der ersten Vegetationsperiode wurde über den Stohertrag für die beiden ersten Termine der Kornertrag geschätzt.

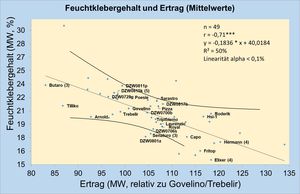

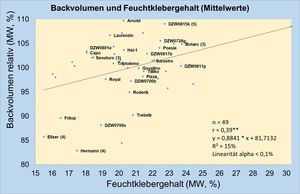

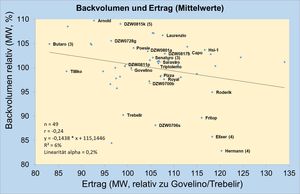

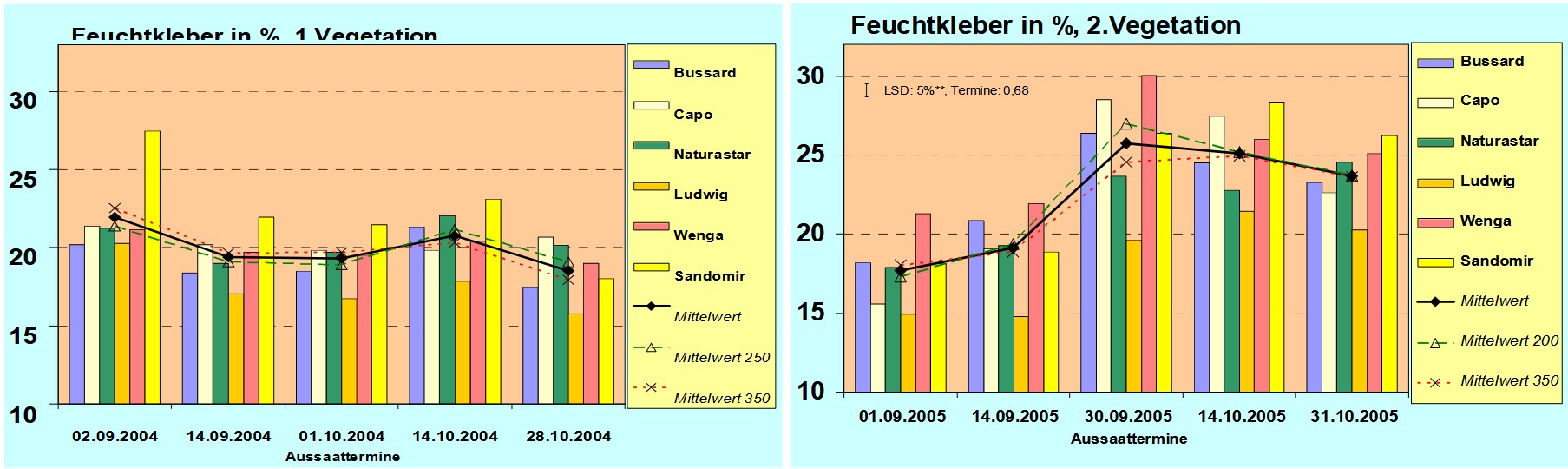

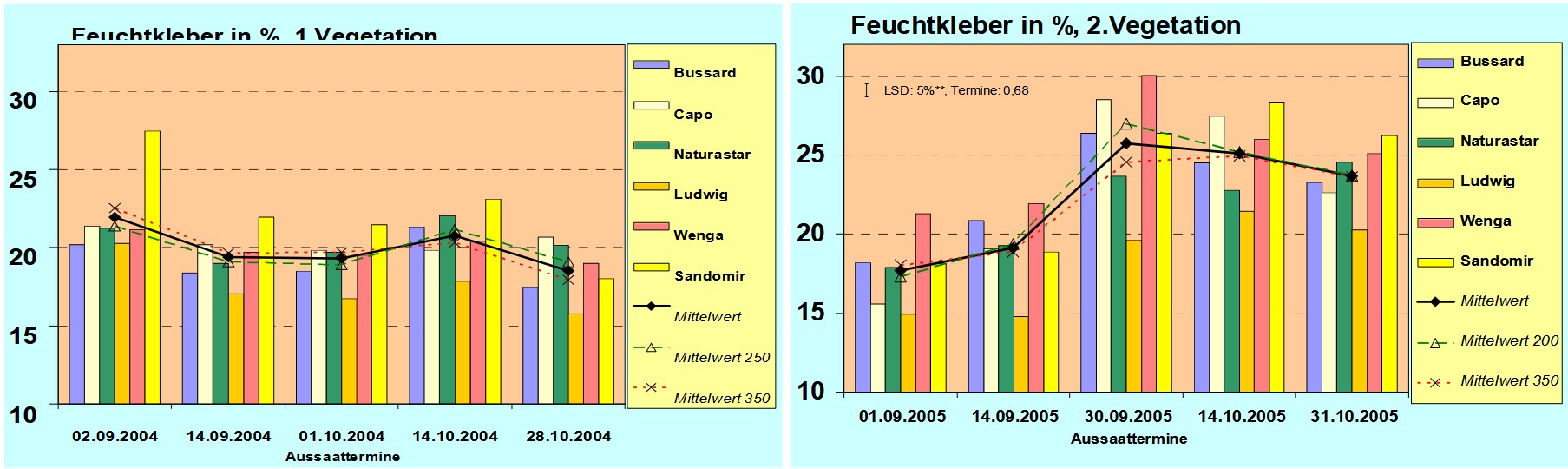

Verarbeitungsqualitäten

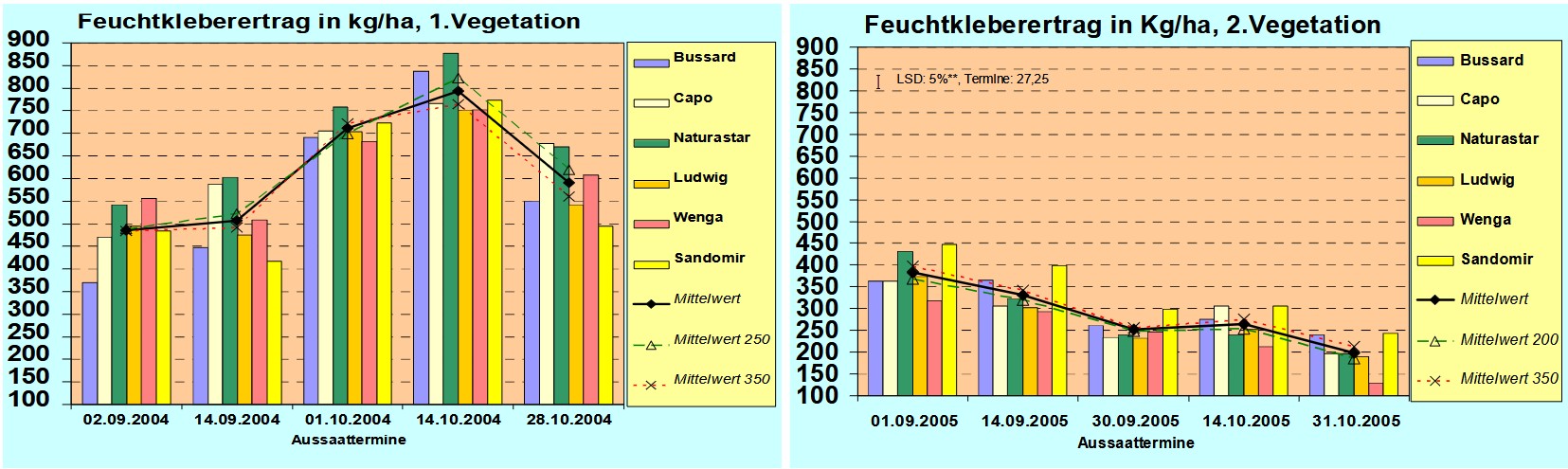

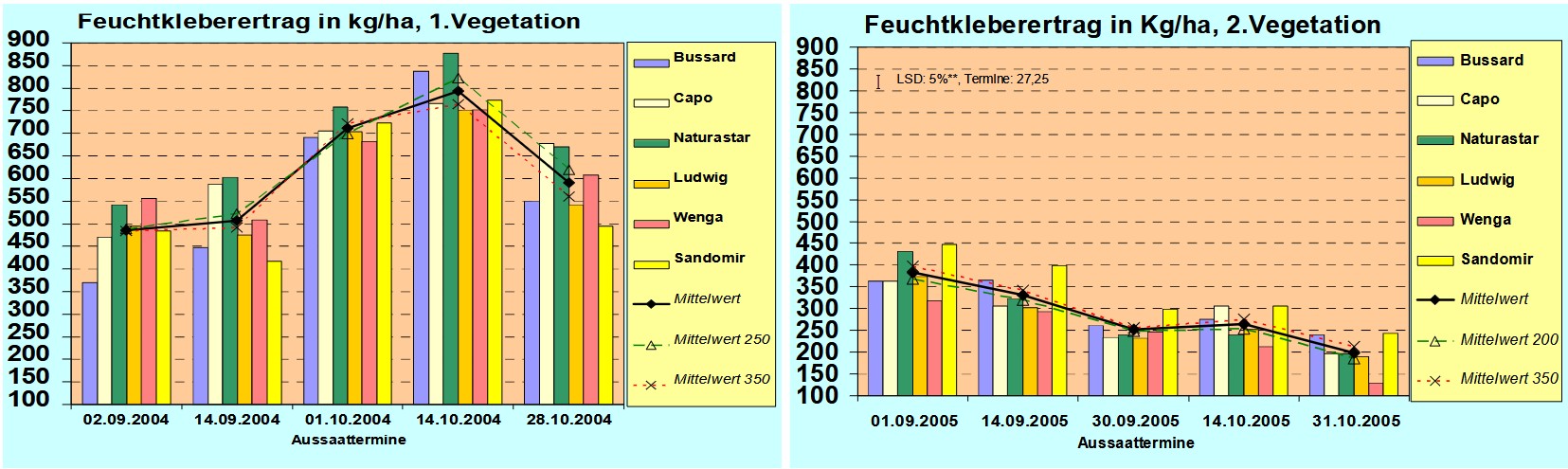

Die allgemeingültige Aussaage, dass eine schwache vegetative Entwicklung mit hohen Feuchtklebergehalten verbunden ist und umgekehrt, konnte auch in diesen Versuchen wieder bestätigt werden. Die Termine mit den höchsten Erträgen erzielten die niedrigsten Qualitäten. Ferner waren hohe Feuchtklebergehalte immer verbunden mit einem weicheren Kleber, zu erkennen im Abfall des Parameters Kleberindex. Das ist auf die verstärkte Bildung der weicheren Gliadin-Eiweiße im Kleber zurückzuführen. Der für die Verarbeitung entscheidende Parameter des Feuchtklebergehalts in % war in beiden Jahren relativ niedrig. Es zeigte sich eine deutliche Sortenabhängigkeit, wobei keine Sorte die erforderliche Schwelle von 21%Feuchtkleber (Feinschrot) auf jedem Standort zu jedem Termin erreichen konnte. Bezüglich des Feuchtklebergehalts war über beide Jahre das Sortenranking ähnlich. Den jeweils im Feuchtklebergehalt besten Sorten Sandomir und Wenga folgte eine Mittelgruppe Capo, Bussard, Naturastar und Schlusslicht Ludwig. Anders sieht das Bild aus, wenn man den Feuchtkleberertrag betrachtet. Dieser wird durch Multiplikation von Kornertrag und Feuchtklebergehalt errechnet und hier in kg/ha angegeben. Hier zeigte sich eine deutliche Sortenabhängigkeit. So war im ersten Jahr nur die Sorte Naturastar über allen Terminmittelwerten und die Sorte Sandomir Schlusslicht. Im zweiten Jahr auf dem sehr leichten Standort war die Sorte Sandomir Spitzenreiter, gefolgt von Bussard und einem Mittelfeld mit den Sorten Naturastar, Capo und Bussard. Die Sorte Wenga ist diesbezüglich nicht zu werten, da sie auf Grund von Keimungsproblemen und einer Schwäche bezüglich Winterhärte sehr geringe Kornerträge, aber sehr hohe Feuchtklebergehalte erzielte. Die Sorte Ludwig erzielte in keinem der beiden Jahre die Schwelle von 21% Feuchtkleber.

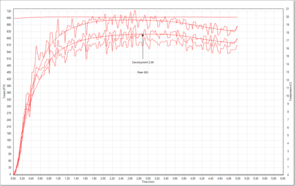

Gegenüberstellung der Feuchtklebergehalte für sechs Winterweizensorten zu jeweils fünf Aussaatterminen beider Versuchsjahre.

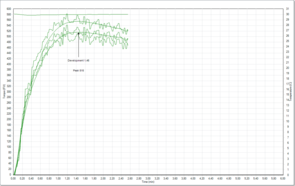

Gegenüberstellung des Feuchtkleberertrags in Kg/ha beider Versuchsjahre, errechnet aus dem Feuchtklebergehalt in % und dem Kornertrag in dt/ha.

Fazit

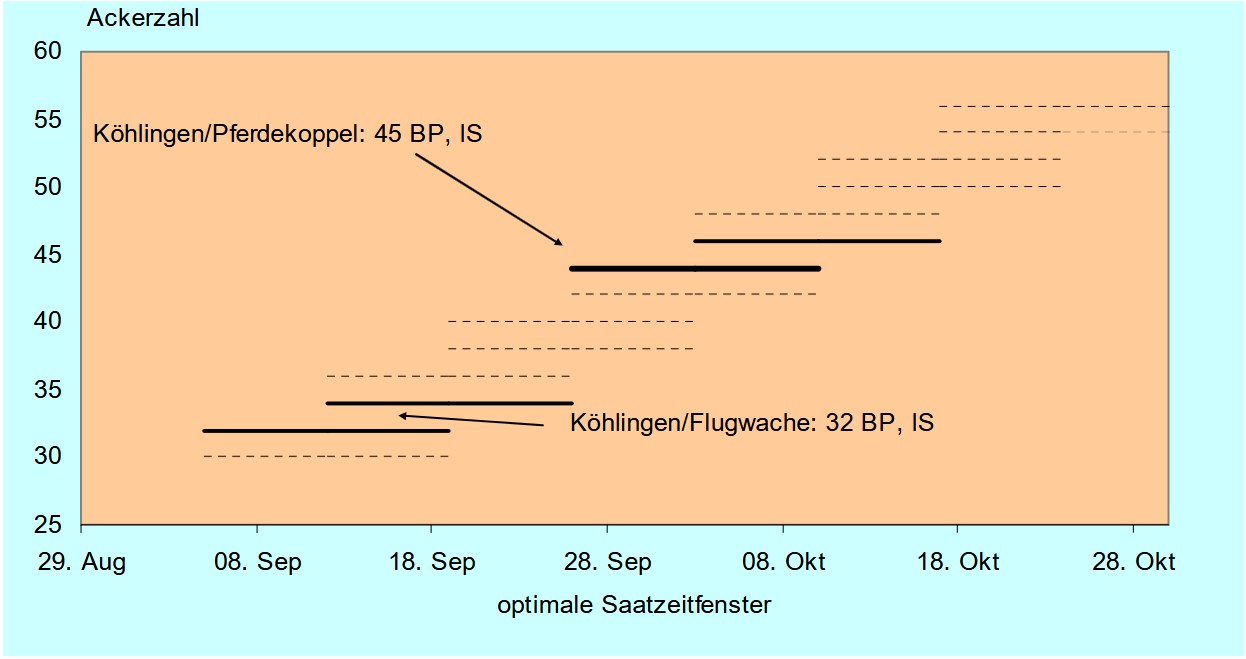

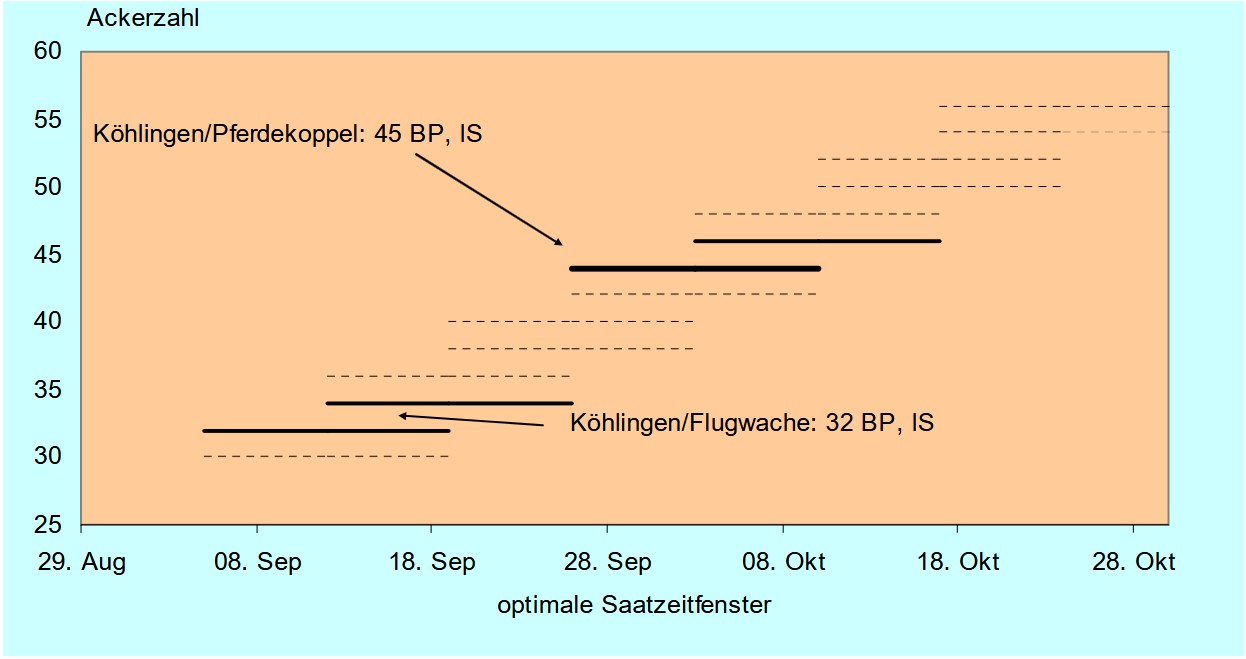

Zeitfenster für eine standort- und saatzeitbezogene Ertragsoptimierung basierend auf zweijährigen Saatzeitversuchen. Durchgehende Linie: empirisch belegte Saatzeitfenster; gestrichelte Linie: geschätzte SaatzeitfensterDie Ergebnisse dieses zweijährigen und einortigen Versuchs geben einen deutlichen Eindruck davon, welche Bedeutung der Wahl des Saatzeitpunkts gerade auf sehr leichten Standorten zukommt. Allein durch die Wahl des Aussaattermins ließen sich in beiden Jahren die Kornerträge um über 70% bzw. 100% steigern oder andersherum betrachtet, um 40% bzw. 50% senken. Hinsichtlich der Ertragsoptimierung kam der Wahl des Saatzeitpunktes vor der Wahl der Sorte und vor der Wahl der Aussaatstärke die größte Bedeutung zu. Der optimale Saatzeitpunkt hängt vor allem vom Standort und dem Witterungsverlauf ab. Die äußerst üppigen Pflanzenbestände im ersten Jahr waren durch den milden Winter noch gefördert worden. Im zweiten Jahr wurden die extremen Standortbedingungen durch den harten und langen Winter in die entgegengesetzte Richtung noch verstärkt. Gleichwohl der Witterungsverlauf nicht beeinflussbar ist, sollten diese möglichen Wechselwirkungen bei der Wahl des Saattermins berücksichtigt werden und als entsprechende Sicherheitszuschläge durch leicht spätere Aussaaten umgesetzt werden. Mit der Güte des Standorts verschiebt sich die Zeitspanne der optimalen Aussaat nach hinten. Auf sehr leichten Böden (32 Bodenpunkte) wie im zweiten Jahr wären demnach Aussaaten - unter Einbezug der zunehmenden Lagergefahr - zwischen dem 10.September und 20.September zu bevorzugen. Auf mittleren Böden (45 Bodenpunkte) reicht das Zeitfenster für eine optimale Aussaat vom 25. September bis Mitte Oktober. Jeweils früher gesäte Saaten sind lagergefährdet, später gesäte Saaten ertragsgefährdet. Die Wahl des Saattermins als wirkungsvolle Optimierungsmöglichkeit sollte durch den Landwirt mit Bedacht und in Kenntnis der eigenen verschiedenen Ackerschläge eingesetzt werden.

Zeitfenster für eine standort- und saatzeitbezogene Ertragsoptimierung basierend auf zweijährigen Saatzeitversuchen. Durchgehende Linie: empirisch belegte Saatzeitfenster; gestrichelte Linie: geschätzte SaatzeitfensterDie Ergebnisse dieses zweijährigen und einortigen Versuchs geben einen deutlichen Eindruck davon, welche Bedeutung der Wahl des Saatzeitpunkts gerade auf sehr leichten Standorten zukommt. Allein durch die Wahl des Aussaattermins ließen sich in beiden Jahren die Kornerträge um über 70% bzw. 100% steigern oder andersherum betrachtet, um 40% bzw. 50% senken. Hinsichtlich der Ertragsoptimierung kam der Wahl des Saatzeitpunktes vor der Wahl der Sorte und vor der Wahl der Aussaatstärke die größte Bedeutung zu. Der optimale Saatzeitpunkt hängt vor allem vom Standort und dem Witterungsverlauf ab. Die äußerst üppigen Pflanzenbestände im ersten Jahr waren durch den milden Winter noch gefördert worden. Im zweiten Jahr wurden die extremen Standortbedingungen durch den harten und langen Winter in die entgegengesetzte Richtung noch verstärkt. Gleichwohl der Witterungsverlauf nicht beeinflussbar ist, sollten diese möglichen Wechselwirkungen bei der Wahl des Saattermins berücksichtigt werden und als entsprechende Sicherheitszuschläge durch leicht spätere Aussaaten umgesetzt werden. Mit der Güte des Standorts verschiebt sich die Zeitspanne der optimalen Aussaat nach hinten. Auf sehr leichten Böden (32 Bodenpunkte) wie im zweiten Jahr wären demnach Aussaaten - unter Einbezug der zunehmenden Lagergefahr - zwischen dem 10.September und 20.September zu bevorzugen. Auf mittleren Böden (45 Bodenpunkte) reicht das Zeitfenster für eine optimale Aussaat vom 25. September bis Mitte Oktober. Jeweils früher gesäte Saaten sind lagergefährdet, später gesäte Saaten ertragsgefährdet. Die Wahl des Saattermins als wirkungsvolle Optimierungsmöglichkeit sollte durch den Landwirt mit Bedacht und in Kenntnis der eigenen verschiedenen Ackerschläge eingesetzt werden.

Auch wenn die Ergebnisse einen deutlichen Zusammenhang zwischen Saatzeit und Standort auf der einen Seite, und Ertrag und Qualität auf der anderen Seite aufzeigen, sind die Ergebnisse doch mit Vorbehalt zu lesen. Für eine Absicherung der Ergebnisse müssten ähnliche Versuche an mehreren Standorten und über mehrere Jahre durchgeführt werden.

Die Ergebnisse zeigen ferner, dass nicht in erster Linie die Region, sondern vor allem die Güte und Ertragsleistung jedes einzelnen Ackerschlags bei der Wahl des Saatzeitpunktes entscheidend ist. Damit bleibt der Landwirt in der Verantwortung, die hier aufgezeigten Zusammenhänge auf seine jeweiligen Standortbedingungen anzupassen.

Ein besonderer Dank gilt dem 'Niedersächsischen Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz' für die Saatzeitversuche in den beiden Vegetationen 2004/05 und 2005/06 und für die Versuche in der Vegetation 1994/95 der Mahle-Stiftung/Stuttgart, dem Rudolf-Steiner-Fonds/Nürnberg und der EDEN-Stiftung/Bad Soden, mit deren Unterstützung die zugrunde liegenden Anbauversuche durchgeführt werden konnten.

Veröffentlichung:

MÜLLER,K.J.(1996): Qualitätsweizenanbau auf leichten Standorten. Zeitschrift Lebendige Erde 2/96, 123-132.

Die Ergebnisse des im Sommer 2006 abgeschlossenen, zweijährigen vom Land Niedersachsen geförderten Saatzeitversuch finden Sie unter Publikationen.

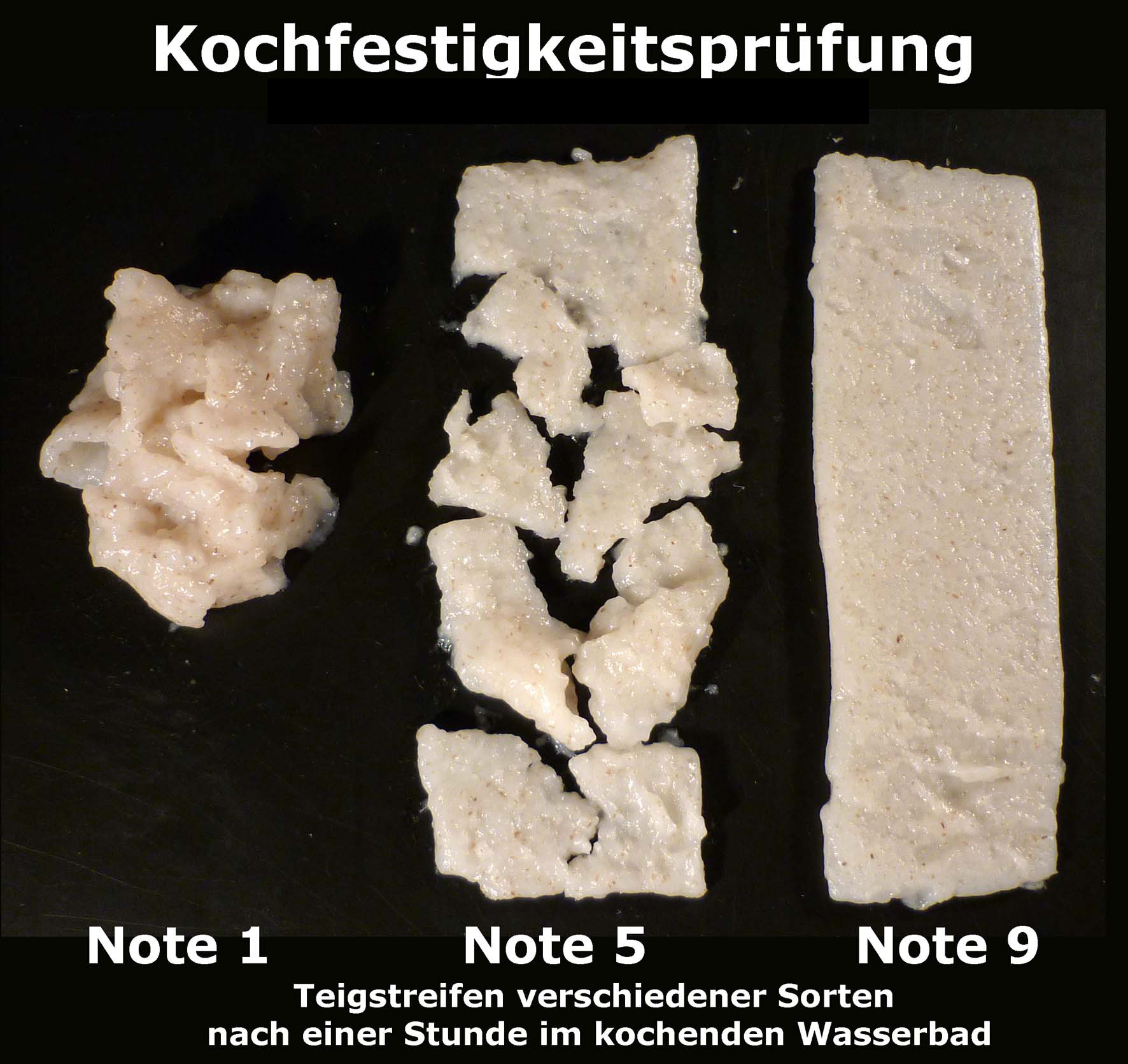

Für die Beurteilung der Kochfestigkeit wird im Abstand von 30 Sekunden jeweils ein Streifen einer neuen Probe in eine Glasflasche gegeben, mit 100 ml kochendem Wasser aufgefüllt und für 1 Stunde in ein kochendes Wasserbad (99°C ) gestellt. Der Deckel des Wasserbads muss während der Kochzeit geschlossen werden. Nach Beendigung der Kochzeit werden die Teigstreifen je Probe im Abstand von 30 Sek. zum Abtropfen in ein mittelgroßes Sieb gekippt und anschließend in eine Porzellanschale überführt. Mit einer breiten Pinzette werden die Streifen vorsichtig auseinandergefaltet, angehoben und leicht geschüttelt.

Für die Beurteilung der Kochfestigkeit wird im Abstand von 30 Sekunden jeweils ein Streifen einer neuen Probe in eine Glasflasche gegeben, mit 100 ml kochendem Wasser aufgefüllt und für 1 Stunde in ein kochendes Wasserbad (99°C ) gestellt. Der Deckel des Wasserbads muss während der Kochzeit geschlossen werden. Nach Beendigung der Kochzeit werden die Teigstreifen je Probe im Abstand von 30 Sek. zum Abtropfen in ein mittelgroßes Sieb gekippt und anschließend in eine Porzellanschale überführt. Mit einer breiten Pinzette werden die Streifen vorsichtig auseinandergefaltet, angehoben und leicht geschüttelt.

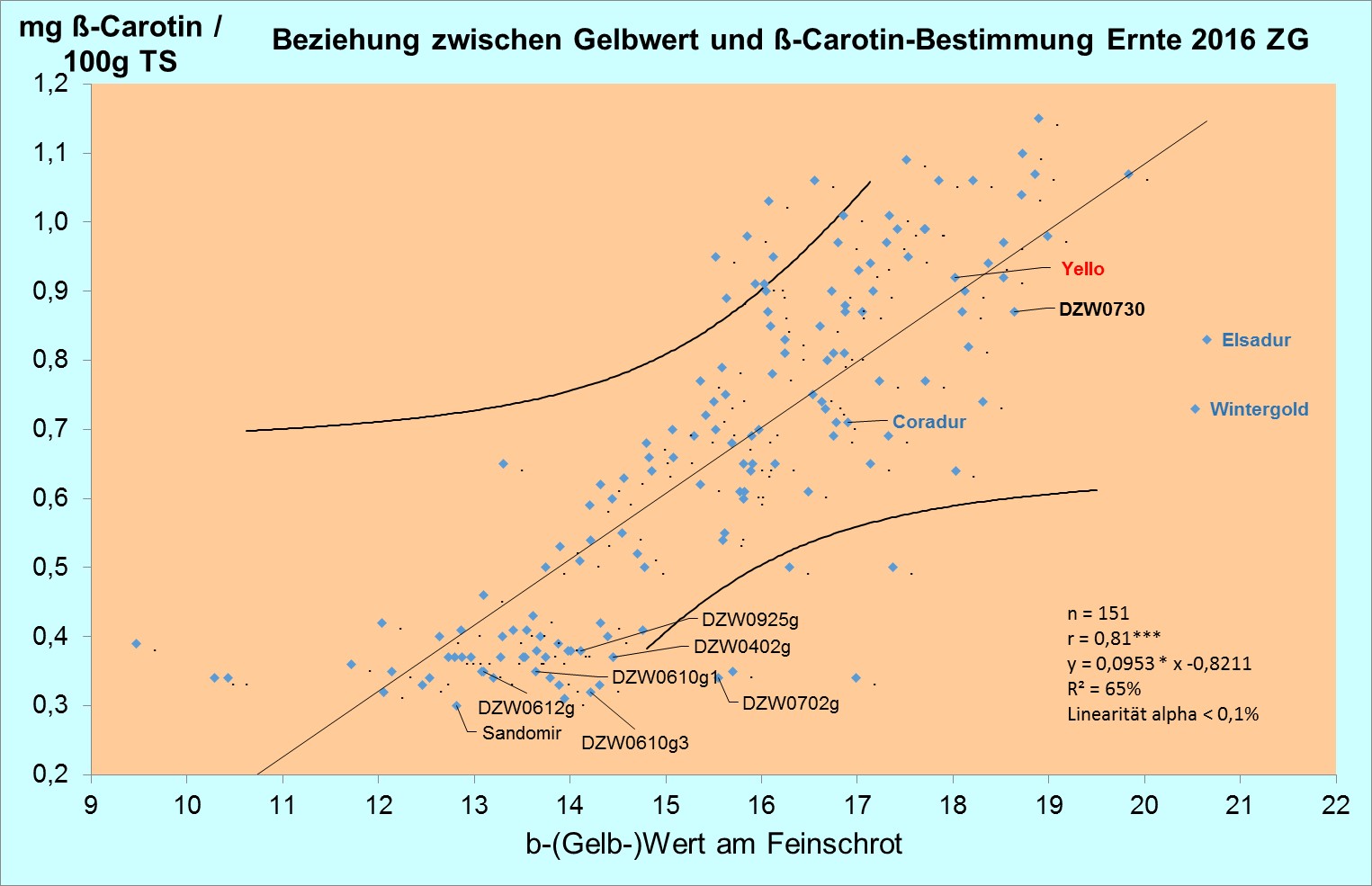

Die Gelbwertbestimmung im Farbraum mittels Chroma-Meter CR-400 am Feinschrot (0,5mm) in ihrer Beziehung zur photometrischen Gelbpigmentbestimmung nach ICC 152 am Feinschrot von Weizen der Generationen F3, F4 und F5 inkl. Vergleichssorten aus der Ernte 2016 ergab eine Korrelation von r=0,81. Jedoch ergaben sich für die Hartweizen Elsadur und Wintergold - nicht jedoch Coradur - wesentlich höhere Gelbwerte als aufgrund der Messung bei 440nm zu erwarten gewesen wäre. Dafür können andere Gelbpigmente beim Hartweizen im Unterschied zum Weichweizen und die Glasigkeit des Hartweizens verantwortlich sein, was im Rahmen der Vorhaben nicht vertieft werden konnte. Bei den Punkten ohne Bezeichnung handelt es sich ausschließlich um Zuchtstämme der Getreidezüchtungsforschung Darzau, deren Kreuzungseltern über gelbschaliges Korn und höhere Gelbpigmentgehalte verfügen und die bereits einmalig auf Stinkbrandresistenz geprüft waren.

Die Gelbwertbestimmung im Farbraum mittels Chroma-Meter CR-400 am Feinschrot (0,5mm) in ihrer Beziehung zur photometrischen Gelbpigmentbestimmung nach ICC 152 am Feinschrot von Weizen der Generationen F3, F4 und F5 inkl. Vergleichssorten aus der Ernte 2016 ergab eine Korrelation von r=0,81. Jedoch ergaben sich für die Hartweizen Elsadur und Wintergold - nicht jedoch Coradur - wesentlich höhere Gelbwerte als aufgrund der Messung bei 440nm zu erwarten gewesen wäre. Dafür können andere Gelbpigmente beim Hartweizen im Unterschied zum Weichweizen und die Glasigkeit des Hartweizens verantwortlich sein, was im Rahmen der Vorhaben nicht vertieft werden konnte. Bei den Punkten ohne Bezeichnung handelt es sich ausschließlich um Zuchtstämme der Getreidezüchtungsforschung Darzau, deren Kreuzungseltern über gelbschaliges Korn und höhere Gelbpigmentgehalte verfügen und die bereits einmalig auf Stinkbrandresistenz geprüft waren.

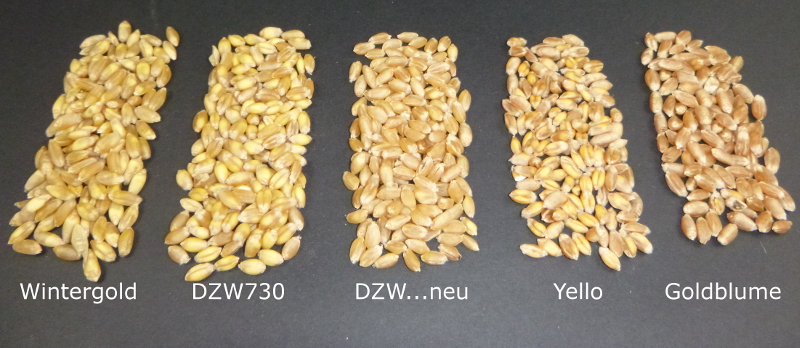

Aber aus Hartweizen werden auch Backwaren und aus Weichweizen auch Nudeln hergestellt. Damit Nudeln aus Weichweizen aber heutigen Qualitätsansprüchen genügen können, müssen sie auch über entsprechende Eigenschafen verfügen. Sie sollten beispielsweise gelbpigmentreich wie Hartweizen sein und auch über ein gelbschaliges Korn verfügen, das möglichst glasig ist, so dass auch die Teigwaren ohne Zusatz von Ei über eine ansprechende natürliche Gelbfärbung verfügen können.Auch Kochfestigkeit ist gefragt, damit die Nudel beim Kochen die Form behält. Für den ökologischen Anbau in Norddeutschland ist das aber noch nicht alles, denn für den Anbau im Herbst braucht es eine ausgeprägte Winterhärte, zusätzlich eine hohe Beikrautkonkurrenzfähigkeit und daneben auch eine Widerstandsfähigkeit gegenüber saatgutübertragbaren Krankheiten wie Flugbrand und Stinkbrand. Das alles ist in Weichweizen vorhanden, nur eben noch nicht zusammen in einer Sorte.Also haben wir uns in der Getreidezüchtungsforschung Darzau auf den Weg gemacht, eine solche Sortemit ganz klassischen Methoden zu entwickeln und auch die Testmethoden dafür auszuarbeiten.

Aber aus Hartweizen werden auch Backwaren und aus Weichweizen auch Nudeln hergestellt. Damit Nudeln aus Weichweizen aber heutigen Qualitätsansprüchen genügen können, müssen sie auch über entsprechende Eigenschafen verfügen. Sie sollten beispielsweise gelbpigmentreich wie Hartweizen sein und auch über ein gelbschaliges Korn verfügen, das möglichst glasig ist, so dass auch die Teigwaren ohne Zusatz von Ei über eine ansprechende natürliche Gelbfärbung verfügen können.Auch Kochfestigkeit ist gefragt, damit die Nudel beim Kochen die Form behält. Für den ökologischen Anbau in Norddeutschland ist das aber noch nicht alles, denn für den Anbau im Herbst braucht es eine ausgeprägte Winterhärte, zusätzlich eine hohe Beikrautkonkurrenzfähigkeit und daneben auch eine Widerstandsfähigkeit gegenüber saatgutübertragbaren Krankheiten wie Flugbrand und Stinkbrand. Das alles ist in Weichweizen vorhanden, nur eben noch nicht zusammen in einer Sorte.Also haben wir uns in der Getreidezüchtungsforschung Darzau auf den Weg gemacht, eine solche Sortemit ganz klassischen Methoden zu entwickeln und auch die Testmethoden dafür auszuarbeiten.

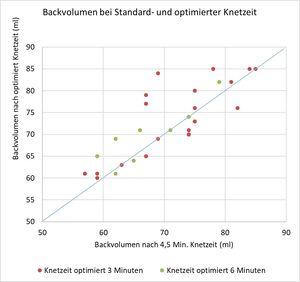

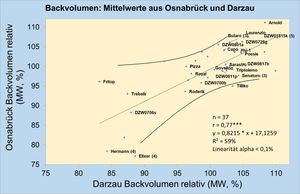

Die Teigzutaten für die Testbrötchen bestehen aus 20g Mehl, 1,5% Salz (=0,3g), 0,5 g Trockenhefe, 0,5ml Wasser als Trockenhefeausgleich und Wasser entsprechend der zuvor ermittelten individuellen Wasseraufnahmefähigkeit. Auf weitere Teigzutaten wie Zucker, Fett, Malz und Säuerungsmittel wird bewusst verzichtet. Mit dem Versuch soll das rohstoff- und sorteneigene Potential abgebildet werden, um eine klare Differenzierung zwischen den einzelnen Prüfgliedern zu erreichen. Unter Zugabe von Fett und Zucker könnte zwar eine etwas höhere Volumenausbeute erreicht werden, gleichwohl entstehen Wechselwirkungen mit anderen Qualitätsmerkmalen, die von Sorte zu Sorte unterschiedlich ausfallen und damit zu einer Verzerrung der abgebildeten Rohstoff-Qualität führen.

Die Teigzutaten für die Testbrötchen bestehen aus 20g Mehl, 1,5% Salz (=0,3g), 0,5 g Trockenhefe, 0,5ml Wasser als Trockenhefeausgleich und Wasser entsprechend der zuvor ermittelten individuellen Wasseraufnahmefähigkeit. Auf weitere Teigzutaten wie Zucker, Fett, Malz und Säuerungsmittel wird bewusst verzichtet. Mit dem Versuch soll das rohstoff- und sorteneigene Potential abgebildet werden, um eine klare Differenzierung zwischen den einzelnen Prüfgliedern zu erreichen. Unter Zugabe von Fett und Zucker könnte zwar eine etwas höhere Volumenausbeute erreicht werden, gleichwohl entstehen Wechselwirkungen mit anderen Qualitätsmerkmalen, die von Sorte zu Sorte unterschiedlich ausfallen und damit zu einer Verzerrung der abgebildeten Rohstoff-Qualität führen.