Braugerste

- Accordion Sorte:

- Accorion Titel:

Die Entwicklung des Öko-Braugerstenprojekts, Accordion Copy:

Für Dr. Karl-Josef Müller begann die Beschäftigung mit ökologischer Sommergerstenzüchtung bereits 1986. Zu dieser Zeit gab es aber noch kein Öko-Bier und auch alkoholfreies Bier war noch nicht etabliert. Der Schwerpunkt wurde in der Folge vor allem auf Speisenacktgersten gelegt und mit der Entwicklung erster Kriterien für eine Öko-Züchtung begonnen, denn für Ökobraugerste fanden sich noch keinerlei Interessenten. Sommergerste besitzt ein enormes Potential Beikräuter durch Beschattung an der Entfaltung zu hindern. Um diesbezüglich die besten Gerstentypen erkennen zu können, wurden in den Versuchen keine Maßnahmen zur Beikrautregulierung unternommen. Doch wenn zuviel Wachstumskraft in die Sprossentfaltung fließt, dann fehlt es zuletzt an der Kornbildung. Dies erschwert die Optimierung der Beikrautkonkurrenz, da die Kornertragsbildung nicht zu kurz kommen darf. Im Laufe der 90er Jahre tauchten die Streifenkrankheit, der Hartbrand und der Flugbrand in den Zuchtgartenparzellen der Gerste auf. Es war absehbar, dass eine konsequente ökologische Saatgutvermehrung nur mit entsprechenden Resistenzen gegenüber den saatgutübertragbaren Krankheiten möglich wird. Mit der Jahrtausendwende wurde mit der Übertragung der Eigenschaften aus genetischen Ressourcen mittels klassischer Kreuzung begonnen und auch mit den ersten Versuchen, verschiedene Resistenzen in einer neuen Sorte zu vereinigen. Unter konventionellen Braugerstenzüchtern war noch kein Interesse an der Problematik erkennbar. Daher wurde bei Cultivari die Entwicklung von Resistenzen auf die Sommerspelzgersten ausgeweitet. Auch wurde erstmals das Ziel Brauqualität mit aufgenommen.

Schritt für Schritt wurde ein komplettes Zuchtprogramm für Ökobraugerste von der Kreuzung bis zur Sortenerhaltung etabliert, in dem es darum ging das Beikrautbeschattungspotential der Gerste mit der Widerstandsfähigkeit gegenüber den saatgutübertragbaren Krankheiten Flugbrand, Hartbrand, Streifenkrankheit und Netzflecken in Sorten auf heutigem Ertragsniveau mit ausgeprägter Brauqualität zu vereinen.

Als erster Prototyp aus dieser Arbeit wurde die Sorte Odilia zugelassen. Sie wurde von der Praxis aber nicht angenommen, da sie in Sortenversuchen nicht auf den Ertrag der konventionell gezüchteten Sorten kam, im Vollgerstenanteil zu unsicher war und teilweise zu hohe Farbwerte im Extrakt erreichte. Im Dezember 2020 wurde mit Tolstefix die zweite Braugerstensorte zur Nutzbarkeit gebracht, die gegenüber Odilia schon eine bessere Kornsortierung und Ertragssicherheit aufweist. Eine Annäherung an den modernen Brauqualitätstyp für das 65°C-Maische-Verfahren, wie es mit der Beschreibenden Sortenliste des Bundessortenamtes ab 2020 endgültig eingeführt wurde, war bei diesen beiden Sorten noch nicht gegeben. Als deren Züchtung begann, war es bei den Brauern noch kein Thema. Die dritte Braugerstensorte Celtica befindet sich seit Anbau 2025 in der Öko-Wertprüfung des Bundessortenamtes. Celtica hat die gewünscht niedrigen Extraktviskositäten und verfügt auch über die non-glycosidic-nitrile Eigenschaften, wie sie für die Herstellung von Whisky über Kupferbrennblasen gewünscht wird.

Inzwischen sind auch Zuchtlinien in der Entwicklung, die über eine verbesserte Embryoflugbrandresistenz in Kombination mit Hartbrandresistenz bei verbesserter Beikrautbedeckung und moderner Braueignung bei sehr niedrigen Viskositäten verfügen. Auf externen Versuchsstandorten wird auf Anfälligkeit gegenüber Netzflecken und Zwergrost geprüft. In der Wintergerstenselektion geht es derzeit noch um die Kombination von Resistenzen gegenüber Verzwergungsviren, Flug- und Hartbrand. Einen konstruktiven partnerschaftlichen Austausch gibt es seit über einem Jahrzehnt allem voran mit der LfL-Freising-Weihenstephan und der Versuchs- und Lehranstalt für Brauwesen in Berlin (VLB).

Ermöglicht wurden die Arbeiten an der Gerste nun schon über viele Jahre von der Zukunftsstiftung Landwirtschaft, der SoftwareAG-Stiftung, der Mahle-Stiftung, je nach Thema mal von Bund oder Land und nicht zuletzt von Neumarkter Lammsbräu und Riedeburger, dem Erzeugerzusammenschluss für ökologische Braurohstoffe, der Bauck GmbH und ErdmannHauser. Letztere mit einem Schwerpunkt auf Speisegerstenqualität.

Allen bisherigen Förderern gilt ein ganz besonderer Dank, dass es über viele Jahre hinweg möglich war, Stück für Stück voranzukommen und echte Pionierarbeit in der Ökologischen Gerstenzüchtung zu machen.

Das Team der Cultivari Getreidezüchtungsforschung würde sich freuen, wenn der Kreis der Unterstützer erweitert werden kann, damit das Spektrum der Eigenschaften von Gersten nachhaltig mit neuen Qualitätsansätzen nicht zuletzt auch für alkoholfreie Gerstengetränke und für Nahrungsmittel aus Gerste konsequent ökologisch und klimaangepasst erweitert werden kann. Selektion unter Trockenstress ist hier schon seit 30 Jahren Standard und wir wissen, was das bedeutet. Alle vermeintlich schnellen Lösungen, die durch die Literatur gejagt wurden, haben bisher enttäuscht. Es braucht einfach Zeit und Beharrlichkeit für die züchterische Komplexität zum Erreichen einer ausgeprägten Trockenheitsverträglichkeit. Wir sind mittendrin. Helfen Sie mit! Wenn Sie Brauer sind, dann fragen Sie Ihre Lieferanten nach Gerste und Malz aus Cultivari-Sorten. Aber auch direkte Spenden mit Stichwort "Gerste" sind willkommen.

- Accorion Titel:

Beschreibung der Tätigkeiten, Accordion Copy:

Bei der Auswahl der Kreuzungseltern stellt sich die Frage, ob das Zuchtziel aus den Eigenschaften von zwei dementsprechend verschiedenen Eltern bereits erreicht werden könnte oder ob es mehrerer Kreuzungen nebeneinander bedarf, so dass Eltern entstehen können, mit deren Kreuzung dann erst das Ziel erreichbar erscheint. Als hilfreich haben sich auch Doppelkreuzungen erwiesen, bei denen die unmittelbaren Nachkommen aus zwei verschiedenen Kreuzungen sogleich ihrerseits miteinander gekreuzt werden, wodurch sich wesentlich mehr Variationsbreite für die anschließende Selektion bietet.

Spezial-Sämaschine für den Anbau in ParzellenEs müssen neben den Zuchtstämmen also auch potentiell in Frage kommende Eltern angebaut werden. Der Anbau bedeutet Saatgutaufbereitung, Saatmengenbestimmung, Abwaage bzw. Magazinierung. Die Saat erfolgt mit einer speziellen Parzellensämaschine, so dass vermischungsfreie Aussaat von Parzelle zu Parzelle und eine hinter der anderen direkt gesät werden kann. Dazu wurde das Feld vom kooperierenden Landwirt zum Saatbett vorbereitet. Es braucht eine möglichst uniforme und ebene Fläche und eine zur Kultur passende Vorfrucht. Meist sind das für die Sommergerste Kartoffeln, denn Getreidevorfrüchte bergen immer das Risiko zwischen und in den Parzellen den Aufwuchs aus Ausfallgetreide aus den Vorfrüchten als Fremdgetreide zu finden.

Spezial-Sämaschine für den Anbau in ParzellenEs müssen neben den Zuchtstämmen also auch potentiell in Frage kommende Eltern angebaut werden. Der Anbau bedeutet Saatgutaufbereitung, Saatmengenbestimmung, Abwaage bzw. Magazinierung. Die Saat erfolgt mit einer speziellen Parzellensämaschine, so dass vermischungsfreie Aussaat von Parzelle zu Parzelle und eine hinter der anderen direkt gesät werden kann. Dazu wurde das Feld vom kooperierenden Landwirt zum Saatbett vorbereitet. Es braucht eine möglichst uniforme und ebene Fläche und eine zur Kultur passende Vorfrucht. Meist sind das für die Sommergerste Kartoffeln, denn Getreidevorfrüchte bergen immer das Risiko zwischen und in den Parzellen den Aufwuchs aus Ausfallgetreide aus den Vorfrüchten als Fremdgetreide zu finden.Nach der Saat wird das biologisch-dynamische Hornmistpräparat (auf Kuhfladenbasis) ausgebracht und wenn die Saat das 2. bis 3. Blatt bildet wird das biologisch-dynamische Hornkieselpräparat (auf Quarzmehlbasis) gespritzt. Sofern es ausgeprägte Spätfröste gibt, muss bald auf Unterschiede zwischen den Sorten geprüft (bonitiert) werden. In den dünn gesäten Zuchtgartenparzellen wird maschinell zur Beikrautregulierung gehackt, denn dort gibt es meist noch zu viel Platz zwischen den Pflanzen. In Ertragsprüfungen wird absichtlich nicht gehackt und auch nicht gestriegelt, denn hier muss sich die Gerste selbst gegenüber den Ackerwildkräutern behaupten. Zu dieser Zeit wird die Jugendentwicklungsdifferenzierung erfasst. Je nach Notwendigkeit als Boniturnote, als Bestandeshöhe oder Bodendeckungsgrad. Kümmerlinge und Braunfleckige werden dabei gleich mit erfasst und scheiden aus.

Hartbrandanfällige ÄhrenDas Datum des Ährenschiebens muss erfasst werden, um andere Ergebnisse reifebezogen interpretieren zu können. Extrem früh schiebende Sorten können zwar meist mit extremer Trockenheit besser zurecht kommen, unter normalen Umständen haben sie aber zu wenig Zeit um Kornertrag auszubilden. Extrem spät Schiebende bedecken auch nicht schnell genug und lassen den Beikräutern zu lange zu viel Licht oder es bilden sich, wenn es ein eher trockenes Jahr wird, nur Schmachtkörner aus. Zum Ährenschieben kann meist auch schon der Befall mit Mehltau differenziert werden. Danach folgen gegebenenfalls Blattflecken oder Netzflecken und auch die Streifenkrankheit ist dann am deutlichsten ausgebildet. Mit dem Erscheinen der Ähren sind auch die Flugbrandanfälligen zu erkennen - sofern Befall und Ausbreitung im Vorjahr stattgefunden haben - und zu dieser Zeit muss dann auch mit Flugbrandsporen künstlich inokuliert werden, um die Resistenten von den geschlossen Blühenden unterscheiden zu können. Letzteres ist nämlich besonders umweltabhängig und unzuverlässig. Der Hartbrand erscheint erst zum Ende des Ährenschiebens, sofern er sich überhaupt zeigt, denn die hartbrandkranken Ähren bleiben oft in der Blattscheide stecken und breiten sich erst mit dem Drusch auf die gesunden Körner aus. Mit dem Übergang zur Reife kann dann noch der Zwergrost zur Unterscheidung beitragen. Es sind also eine ganze Reihe von Durchgängen erforderlich, um alle Krankheiten zu erfassen und für einige Krankheiten braucht es besondere Standortbedingungen an anderen Orten.

Hartbrandanfällige ÄhrenDas Datum des Ährenschiebens muss erfasst werden, um andere Ergebnisse reifebezogen interpretieren zu können. Extrem früh schiebende Sorten können zwar meist mit extremer Trockenheit besser zurecht kommen, unter normalen Umständen haben sie aber zu wenig Zeit um Kornertrag auszubilden. Extrem spät Schiebende bedecken auch nicht schnell genug und lassen den Beikräutern zu lange zu viel Licht oder es bilden sich, wenn es ein eher trockenes Jahr wird, nur Schmachtkörner aus. Zum Ährenschieben kann meist auch schon der Befall mit Mehltau differenziert werden. Danach folgen gegebenenfalls Blattflecken oder Netzflecken und auch die Streifenkrankheit ist dann am deutlichsten ausgebildet. Mit dem Erscheinen der Ähren sind auch die Flugbrandanfälligen zu erkennen - sofern Befall und Ausbreitung im Vorjahr stattgefunden haben - und zu dieser Zeit muss dann auch mit Flugbrandsporen künstlich inokuliert werden, um die Resistenten von den geschlossen Blühenden unterscheiden zu können. Letzteres ist nämlich besonders umweltabhängig und unzuverlässig. Der Hartbrand erscheint erst zum Ende des Ährenschiebens, sofern er sich überhaupt zeigt, denn die hartbrandkranken Ähren bleiben oft in der Blattscheide stecken und breiten sich erst mit dem Drusch auf die gesunden Körner aus. Mit dem Übergang zur Reife kann dann noch der Zwergrost zur Unterscheidung beitragen. Es sind also eine ganze Reihe von Durchgängen erforderlich, um alle Krankheiten zu erfassen und für einige Krankheiten braucht es besondere Standortbedingungen an anderen Orten.Mit der Füllung der Ähren können erste Unterschiede in der Standfestigkeit erkennbar werden. Die Lagerneigung nimmt erst wieder mit der Abreife ab. Dann jedoch beginnen sich Unterschiede im Halmknicken und Ährenabknicken zu zeigen, die umso deutlicher werden, je länger die Gerste auf dem Feld stehen bleiben muss, weil eine feuchte Witterung die Ernte hinauszögert. Mit der Füllung der Ähren ist die Gerste ausgewachsen und es kann die Pflanzenlänge gemessen werden. Zu diesem Zeitpunkt kann auch die Länge der Fahnenblätter einen Anhaltspunkt für die Beikrautkonkurrenz der Sorte in den späten Entwicklungsabschnitten geben.

Im Zuchtgarten müssen nachkommenschaftsweise Einzelährenbündel geerntet werden, um die Ähren dann auch einzeln zu dreschen, damit auf diese Weise ein Stammbaum aufgebaut werden kann, in dem die Verwandtschaftsverhältnisse nachvollziehbar bleiben. Vom Umfang her sind das jedes Jahr um die 20.000 Ähren allein in der Sommergerste. Erst danach können die Zuchtgartenparzellen zusätzlich mit einem Parzellenmähdrescher getrennt geerntet werden. Das sind um die 700 Säckchen, die in Kisten gelagert direkt anschließend mit einem Gebläse getrocknet werden. Hinzu kommen noch die Säcke aus den Ertragsprüfungsparzellen (ca. 400 bei Braugerste allein direkt vor Ort).

Ertragsprüfung der BraugersteBei den Ertragsprüfungen müssen die Einzelgewichte erfasst werden. Die Auswertung erfolgt mit Hilfe geostatistischer Nächstnachbarverfahren, die sich für Ökoflächen besonders bewährt haben. Dann werden die Ernten zur Wiederaussaat und für Analysen aufbereitet (mit Wind, Sieben und Trieur). An diesem Gut wird das Tausendkorngewicht bestimmt und es werden stichprobenartige Keimproben angesetzt. Will man mehr wissen, dann kann mittels Nahinfrarotmessung der Rohproteingehalt geschätzt werden oder mit einem enzymatischen Aufschlussverfahren der ß-Glucangehalt photometrisch bestimmt werden. Für Brauqualitätsuntersuchungen sind dann je nach Testumfang 0,2 bis 2kg Erntegut an ein entsprechendes Labor zu übermitteln.

Ertragsprüfung der BraugersteBei den Ertragsprüfungen müssen die Einzelgewichte erfasst werden. Die Auswertung erfolgt mit Hilfe geostatistischer Nächstnachbarverfahren, die sich für Ökoflächen besonders bewährt haben. Dann werden die Ernten zur Wiederaussaat und für Analysen aufbereitet (mit Wind, Sieben und Trieur). An diesem Gut wird das Tausendkorngewicht bestimmt und es werden stichprobenartige Keimproben angesetzt. Will man mehr wissen, dann kann mittels Nahinfrarotmessung der Rohproteingehalt geschätzt werden oder mit einem enzymatischen Aufschlussverfahren der ß-Glucangehalt photometrisch bestimmt werden. Für Brauqualitätsuntersuchungen sind dann je nach Testumfang 0,2 bis 2kg Erntegut an ein entsprechendes Labor zu übermitteln.Parallel werden die verfolgenswerten Einzelähren nach dem Einzelährendrusch (von bis zu ca. 10.000 Stück pro Saison) zur Aussaat wieder magaziniert. Das sollte der Züchter selbst machen, damit er die Körner auch noch einmal zu Gesicht bekommen hat. Diese Arbeit zieht sich allein über ca. 6 Wochen hin und passt gut in die Winterzeit. Dann geht es mit neuen Aussaatplänen und Feldbüchern in den nächsten Zyklus, denn bis zum 1. März sollte bereits wieder alles fertig zur Aussaat bereit stehen.

- Accorion Titel:

Beschreibung des Züchtungsablaufs, Accordion Copy:

Jeder nachfolgend beschriebene Entwicklungsschritt bildet einen Meilenstein auf dem Weg zu einer neuen Sorte. Jedoch bleibt nicht jede Zuchtlinie, die in der 5. Filialgeneration (F5) gesund ist, auch dauerhaft gesund, denn es kann in jedem Merkmal noch eine Aufspaltung geben – wenn auch immer seltener – und auch die Krankheiten können sich immer einmal wieder verändern. Die als Jahre dargestellten Schritte finden im laufenden Zuchtprogramm alle nebeneinander statt, denn aufgrund der Geschichte des Projektes gibt es heute Kreuzungsnachkommen in allen Filialgenerationen von der Kreuzung bis zum zulassungsreifen Zuchtstamm, da mit zunehmend erweiterten Zielen jedes Jahr neue Kreuzungen mit anderen Eltern angelegt werden.

Jeder nachfolgend beschriebene Entwicklungsschritt bildet einen Meilenstein auf dem Weg zu einer neuen Sorte. Jedoch bleibt nicht jede Zuchtlinie, die in der 5. Filialgeneration (F5) gesund ist, auch dauerhaft gesund, denn es kann in jedem Merkmal noch eine Aufspaltung geben – wenn auch immer seltener – und auch die Krankheiten können sich immer einmal wieder verändern. Die als Jahre dargestellten Schritte finden im laufenden Zuchtprogramm alle nebeneinander statt, denn aufgrund der Geschichte des Projektes gibt es heute Kreuzungsnachkommen in allen Filialgenerationen von der Kreuzung bis zum zulassungsreifen Zuchtstamm, da mit zunehmend erweiterten Zielen jedes Jahr neue Kreuzungen mit anderen Eltern angelegt werden.1. Jahr (Kreuzung und F1): Anbau von Elternlinien auf Microplots (Kleinparzellen mit sechs Drillreihen von je 1m Länge) mit Bonituren, Durchführung von Kreuzungen, Kreuzungsährenernte und Aufbereitung von Hand. Danach möglichst ein Zwischenanbau der F1 über Winter auf einem Ökobetrieb in wärmeren Gefilden (früher Neuseeland, heute Sardinien).

2. Jahr (F2 und F3): Aufbereitung der F1 Ernte (Ährenbündeldrusch), Aussaat als F2 auf je 4 Microplots pro Kreuzung, Ernte von je 200 Einzelkorn pro Kreuzungsnachkommenschaft zum Zwischenanbau der F3 in wärmeren Gefilden.

3. Jahr (F4): Drusch der Einzelähren aus dem Zwischenanbau der F3, Saat von F4-Einzelähren-Nachkommenschaften, Anbau unter Befall mit Streifenkrankheit, Hart- und Flugbrand (erste Selektion gegen Hartbrand, Eliminierung von Extremformen), Handernte, Einzelährendrusch.

4. Jahr (F5): Anbau von bis zu 500 Microplots zu je 6 Einzelährennachkommenschaften, die ihrerseits auf eine Einzelährennachkommenschaft aus dem Vorjahr zurückgeführt werden können (Pedigree-Methode) mit sieben Selektionsdurchgängen (Jugendentwicklungstyp, Mehltau, Streifenkrankheit, Flugbrand, Hartbrand, Pflanzenlänge, Standfestigkeit), Ausscheiden von Kümmerlingen, Spätentwicklern und allzu langwüchsigen Typen, Flugbrandinokulationen an je zwei Ähren flugbrandfreier Nachkommenschaften, Erfassung des Ährenschiebens, Handernte von je 15 Eliteähren aus ca. 300 Einzelährennachkommenschaften, Einzelährenhandernte, Einzelährendrusch.

5. Jahr (F6): Anbau von ca. 300 Micro-doppel-parzellen und Tätigkeiten wie bei F5, jedoch sind aus 240 Einzelährennachkommenschaften je 15 Ähren zu ernten und aufzubereiten. Zusätzlich Parzellendrusch für Ertragsprüfungen, Trocknung und Aufbereitung der Druschernte, TKG- und ß-Glucan-Bestimmung.

Paralleler Testanbau auf Netzflecken (evt. Ramularia) in Bayern und auf Zwergrost bei Kassel unter Einbeziehung von Nachprüfungen von F7, F8 und dem Test neuer potentieller Eltern.

6. Jahr (F7): Anbau von 400 Vierer-micro-parzellen für Erhaltungsaufbau und 100 Stämme x 2 Wdh. = 200 Ertragsprüfungsparzellen (EP), Tätigkeiten wie F6, plus Bedeckungsschätzung, Pflanzenlänge und Streifenkrankheitszählung, statistische Auswertung, Beginn der Brauqualitätsuntersuchungen.

7. Jahr (F8): Anbau von 200 Vierer-micro-plots zum Erhaltungsaufbau und 50 Stämme+Vergleichssorten als EP. Zusätzliche Teststandorte soweit finanzierbar beispielsweise in Bayern (Süd-Ost) und Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern (Nord-Ost) oder auch Baden-Württemberg (Süd-West), Tätigkeiten wie F7.

8. Jahr (F9): Vermehrungszwischenanbau von potentiellen Sortenkandidaten zur Anmeldung beim Bundessortenamt. Weitere Mitprüfung im System wie F8.

9. Jahr (F10): Anmeldung zur Sortenzulassung nach Öko-Wertprüfung, sofern alle Kriterien erreicht sind. Sonst wie F9. Oder nur noch zur Verwendung als Elter für neue Kreuzungen.

- Accorion Titel:

Kritische Aspekte konventioneller Züchtung, Accordion Copy:

Die konventionelle Pflanzenzüchtung findet unter Anwendung von leichtlöslichen Mineraldüngern statt. Es gibt also nur relativ wenig bodenstoffwechselbedingt natürliche Nährstoffdynamik im Hinblick auf Anpassungsvorgänge in der Weiterentwicklung der Kulturpflanze. Auch Pestizide werden mehr oder weniger angewandt. Sei es, um Unkräuter zu dezimieren oder Zwischenwege mit Totalherbiziden frei von Bewuchs zu halten. Gegen saatgutübertragbare Krankheiten wird das Saatgut mit chemisch-synthetischen Beizmitteln behandelt, die zum Teil auch systemisch in den Stoffwechel der keimenden Pflanze eindringen. Von Vorteil für die Umwelt ist diese Praxis natürlich nicht.

Nahezu flächendeckend verbreitet ist die Herstellung von Doppelhaploiden über Gewebekulturtechniken aus Pollenmutterzellen der F1, bei denen mit Phytohormonen das Wachstum in den ersten Entwicklungsstadien des Kallus in Richtung Blattbildung bzw. Wurzelbildung gelenkt werden muss. Diese Praxis ist nicht konform mit der EU-BIO-VO. Teilweise wird die Verdoppelung des Chromosomensatzes der sich aus Pollenmutterzellen entwickelnden Gewebe und haploiden Pflanzen durch Anwendung synthetischen Colchizins (das Gift der Herbstzeitlosen) eingeleitet, sofern es nicht spontan geschieht.

Werden genetische Marker verwendet, deren Entwicklung oder auch Anwendung ohne Eingriff auf oder unterhalb der Zellebene möglich ist, dann führt dies zu einer Reduktion der genetischen Veranlagung zur Lösung eines Problems. Es wird beispielsweise nur noch eine Resistenz gegenüber Mehltau oder Nematoden oder Viren usw. verfolgt und eben nicht die Eigenschaft der Widerstandsfähigkeit als solcher und unabhängig vom genetischen Hintergrund. Es führt zwangsläufig auf längere Sicht zu einer Verarmung der insgesamt in allen Sorten vererbten Biodiversität. Es trägt aber auch dazu bei, mit zunehmender Anzahl züchterisch verfolgter Marker für verschiedenste Eigenschaften wie eine Art Gerüst über das Genom zu legen und zu fixieren. Damit wird auch die Rekombination und Neuschaffung von Problemlösungen nicht mehr erkennbar, denn nicht das Merkmal (z.B. die Widerstandsfähigkeit), sondern der Genomabschnitt steht an erster Stelle der Selektion bevor die Überprüfung im Feld überhaupt erst stattfindet. Wenn die Pflanze also wie eine Maschine gedacht wird, muss man sich nicht wundern, wenn sie immer mehr zu einem maschinenartigen Wesen wird. Die Ausweitung genomischer Selektion macht den Menschen im Grunde für die stetige Entwicklung der Kulturpflanze unverträglich. Wenn dann die Kulturpflanze für den Menschen unverträglich wird, darf man sich eigentlich nicht wundern.

Auch die Anwendung von Giften also Pestiziden, um die Pflanze für Krankheiten und Schädlinge giftig zu machen, ist dem Bilde nach eine Umerziehung zur Giftpflanze. Selbst ein Übermaß an Stickstoffdüngung wirkt auf die Pflanze wie eine Vergiftung, der sie sich durch Vakuolen- und Zellvergrößerung zu entziehen versucht. Die Mineraldüngung belebt in sehr einseitiger Weise die Wässrigkeit, so dass züchterisch durch eine Selektion auf ein Verfestigen der Pflanzenstruktur dem entgegen gewirkt werden muss, um hohe Stickstoffgaben überhaupt erst verträglich zu machen, ohne dass die Gerstenpflanezn umkippen oder krank werden. Was dabei auf der Strecke bleibt, ist die Anregung des Lebendigen selbst über die Belebung des Irdischen in Boden und Pflanze, sowie die Durchdringung mit Wärme- und Lichtqualitäten. Die Pflanzen werden äusserlich immer dunkler im Grün.

Was es eigentlich bräuchte, wären unterschiedliche Lösungswege für Probleme in verschiedenen Sorten, die vom Züchter begleitete Differenzierung von Zuchtstämmen unter verschiedenen ökologischen Umwelten, die sukzessive züchterische Bearbeitung (Variation und Selektion) unter konkreten ökologisch zertifizierten Standortbedingungen, die Wahrnehmung der Kulturpflanze als den Menschen in seiner Entwicklung begleitendes Wesen und die Berücksichtigung von mehr Wärme- und Lichtqualitäten im Unterschied zur Massebildung, was auch auf eine andere Pflanzenfarbe hinausläuft. Es muss aber auch getan werden. Es nur zu denken genügt nicht.

- Accorion Titel:

Historische Sorten in heutiger Zeit, Accordion Copy:

Golden Promise, Aura oder Chevallier sind bedeutungsvolle Bezeichnungen alter Sorten. Unter ökologischen Anbaubedingungen sind heute alle diese alten Sorten mehr oder weniger stark von Mehltau befallen, so dass die Blätter schon bald nach ihrer Entfaltung wieder verzehrt sind, denn auch der Mehltau hat sich im Laufe der Zeiten weiterentwickelt, die alten Sorten jedoch sind in der Entwicklung stehengeblieben. Der Befall beeinträchtigt die Ertragsbildung bereits dementsprechend früh in der Sproßentwicklung.

Bilder in guter Qualität fehlen

Je älter desto länger im Wuchs sind die Sorten noch dazu, was prinzipiell zu einer sorteneigenen Beikrautunterdrückung beitragen könnte. Wenn aber die Blätter schon früh verwelkt sind, dann kommt dennoch mehr Licht in die Bestände nach unten an die Ackerwildkräuter, die sich dann übermäßig stark entwickeln können. Der längere Wuchs geht auch mit einer höheren Neigung zum Lagern der Pflanzen im Feld einher, was ab der Kornfüllungsphase in Verbindung mit kräftigen Niederschlägen und stärkeren Windböen einhergeht. Auch im Ökologischen Landbau wird der Boden heute tiefer bearbeitet als vor hundert Jahren und erreicht höhere Nährstoffdynamiken. Für den ökologischen Anbau wären die in der Jugend wüchsigeren Typen für einen Anbau ohne Herbizide, ja selbst ohne Striegeln natürlich von Vorteil, wenn die Blätter länger gesund blieben und die Standfestigkeit besser ausgebildet wäre. Dazu bedarf es der Züchtung.

Alte Sorten können aber noch mehr Eigenschaften aufweisen, die bei modernen Sorten derzeit nicht zu finden sind. Die vor über hundert Jahren in Böhmen/Mähren verbreiteten Sorten für Pilsener, wie die Sorte Hana, von denen die Braugerstenzüchtung ihren Anfang nahm, haben eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegenüber der saatgutübertragbaren Streifenkrankheit, die sich dort bereits früh etabliert hat. Das gilt es zu erneuern.

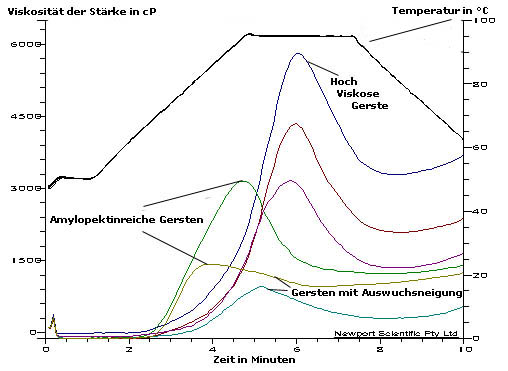

Hinsichtlich der Brauqualität weisen die alten Sorten aber auch deutlich höhere Gehalte an viskositätserhöhenden löslichen Ballaststoffen auf, die in diesen Sorten von deren gersteneigenen Enzymen auch nicht so schnell abgebaut werden. Eine längere Vermälzung ist also unumgänglich, wenn die Viskosität verringert werden soll. Der niedrigere Ertrag führt zwangsläufig auch zu höheren Eiweißgehalten, da pro Korn mehr Bodenstickstoff zur Verfügung steht als bei ertragreichen Sorten. Mit zunehmendem Eiweißgehalt wiederum sinkt auch die Extraktausbeute!

Aus ökologisch praktischer landwirtschaftlicher Sicht, sind die historischen Sorten leider ein Rückschritt, den sich ein Landwirt mit Preisaufschlägen von ca. 50% bis 100% gegenüber dem Anbau aktueller Sorten bezahlen lassen muss, um die entsprechenden Erfahrungen damit nicht nur einmal zu machen.

Für die Entwicklung konsequent ökologischer Sorten sind jedoch die Historischen Sorten für Cultivari seit Jahren eine wichtige Fundgrube, um an den wertvollen Eigenschaften wie sorteneigenes Beikrautregulierungsvermögen oder Saatgutgesundheit anknüpfen zu können. Standfestigkeit, Blattgesundheit und Extraktausbeute müssen dann züchterisch dazu kommen. Manch andere Eigenschaft, wie beispielsweise die ausgeprägten Flugbrandresistenzen haben ihren Weg oft schon vor langer Zeit in Äthiopien oder im Himalaya angetreten und sind über viele Zwischenschritte beispielsweise wie die Un8-Embryoresistenz über Europa nach Kanada und wieder zurück gewandert, um heute wieder für ökologische Sorten Verwendung zu finden.

- Accorion Titel:

Braugersten-Prototypen für den Öko-Anbau in Niedersachsen, Accordion Copy:

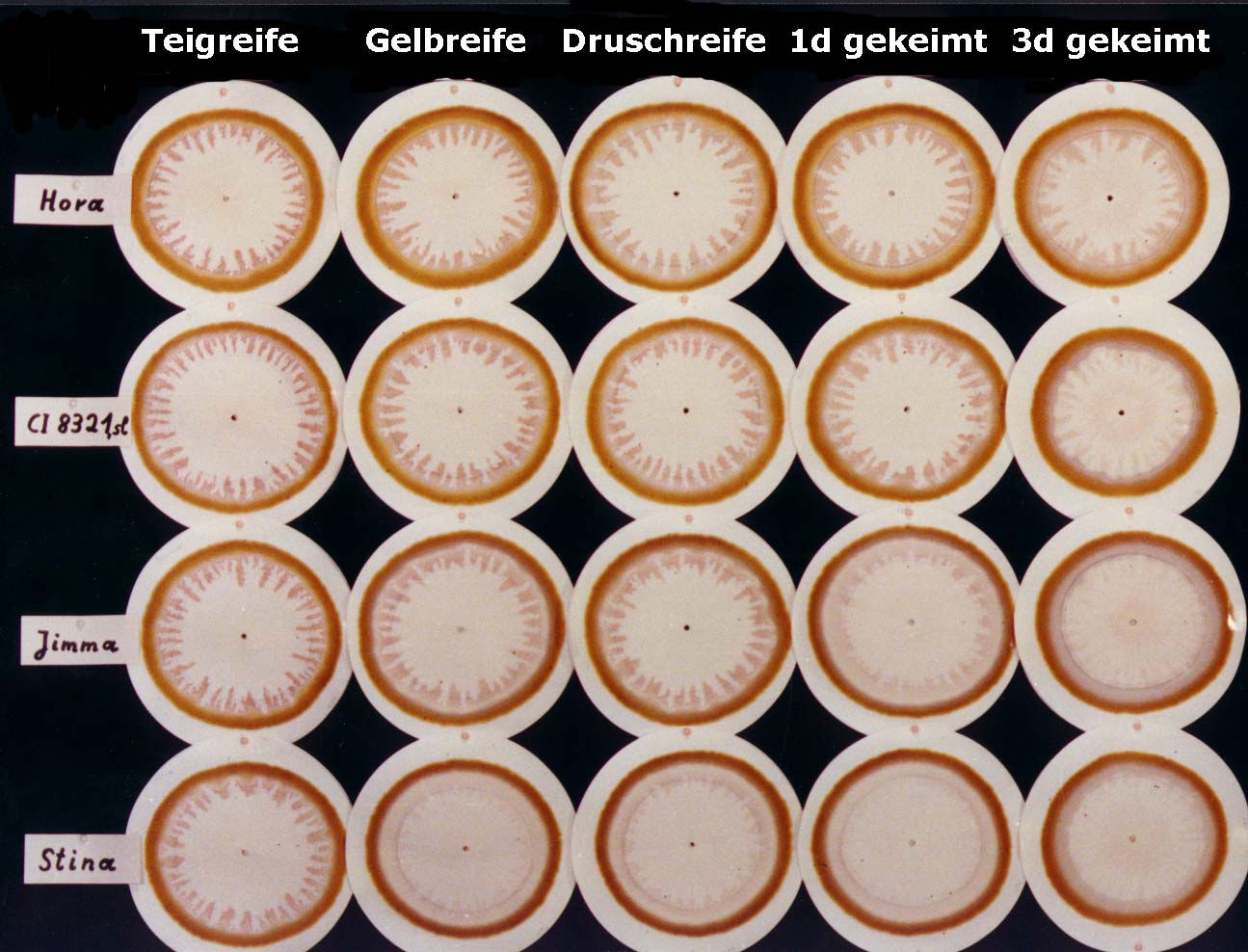

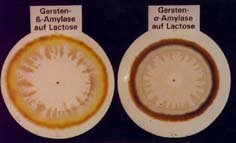

Im Sommerspelzgerstenanbau dominiert die Verwendung konventionell gezüchteter Sorten, die lediglich im letzten Vermehrungsschritt unter Öko-Bedingungen zu Z-Saatgut vermehrt werden. Eine konsequent ökologische Saatguterzeugung erfordert flugbrandresistente Sorten, an denen bei Cultivari unter Verwendung genetischer Ressourcen schon seit 2001 gearbeitet wird. Die Qualitätsanforderungen an eine Öko-Braugerste für die industrielle Bierherstellung sind so hoch wie bei konventionell erzeugten Braugersten, aber an Ernteproben aus Öko-Landessortenversuchen wird normalerweise keine Prüfung auf Brauqualitäten vorgenommen. Um diesbezüglich einen Schritt weiterzukommen, wurden Sorten und Zuchtstämme der Ernte 2021 und 2022 aus dem Öko-Anbau vom Standort Köhlingen bei 21371 Tosterglope in Nordostniedersachsen von der Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin auf die Brauqualitätsparameter Eiweißgehalt, Extraktausbeute, Friabilimeterwert, Viskosität, sowie an einer Auswahl zusätzlich auf ß-Glucangehalt, freie Aminosäuren, alpha- und beta-Amylase-Aktivität untersucht und den Daten aus dem Feldversuch (Jugendentwicklung, Mehltau, Flugbrand, Ährenschieben, Ertrag, Vollgerstenausbeute und TKG zur Seite gestellt. Die Untersuchungen auf Brauqualitätsparameter wurden nach dem Verfahren der Maischung nach Isotherme 65°C, wie es inzwischen auch der Beschreibenden Sortenliste des Bundessortenamtes zu Grunde liegt, vorgenommen.

Hier können die Berichte zu den Brauqualitätsergebnissen mit Grafiken und Übersichtstabelle der Ernte 2021 und der Ernte 2022 eingesehen werden.

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die mitgeprüften historischen Sorten den heutigen Qualitätsanforderungen nicht gerecht werden können, sowie in der Mehltauanfälligkeit und Ertragsfähigkeit zurückblieben. Konventionell gezüchtete Sorten, die im konventionellen Anbau mit den höchsten Brauqualitätsparametern ausgezeichnet sind, erreichten diese in vergleichbarer Weise auch unter den geprüften Ökoanbaubedingungen. Die Anforderungen an sehr niedrige ß-Glucangehalte, wie sie beispielsweise von Lexy, Schiwago, Avus und Avalon erreicht werden, konnten im Versuchsjahr 2021 in Verbindung mit Flugbrand-Ausbreitungsresistenz und wüchsigerer Jugendentwicklung nur mit den beiden Ökozuchtstämmen DZB1656h und DZB1658i erreicht werden. Das schon etwas geringere Niveau der Destillationsgerste Firefox konnte der Öko-Zuchtstamm DZB1661c mit Embryo-Flugbrandresistenz annähernd erreichen, wobei mit diesem Zuchtstamm noch keine zufriedenstellende Jugendentwicklung vorlag. Im Versuchsjahr 2022 konnten 42 jüngere Zuchtstämme erstmals neben den Vergleichssorten und den besten aus 2021 untersucht werden, unter denen sich nun auch mit DZB1788d, DZB1788we und DZB1794r drei Linien mit sehr niedrigen ß-Glucangehalten bei hoher Extraktausbeute und Mürbigkeit, sowie zugleich vorhandener Un8-Embryoflugbrandresistenz auf dem Ertragsniveau der konventionellen Braugerstensorten befanden. Über die Hälfte der jungen Zuchtstämme erreichten die heutzutage geforderten Brauqualitätsparameter. Damit steigen die Aussichten, in der Öko-Braugersten-Saatguterzeugung in Niedersachsen auf eine konventionelle Vorvermehrung vollständig verzichten zu können, sofern die Zuchtlinien auch in weiteren Ertragsprüfungen halten, was sie versprechen.

Teilprojekt Graupeneignung von Öko-Sommerbraugersten

An Untersuchungen über die Eignung von Sommergersten für die Graupenherstellung, insbesondere auch aus ökologischer Erzeugung, mangelt es sehr. Gerade beim Öko-Anbau von Sommergersten für Brauzwecke in Niedersachsen stellte sich die Frage, wie es um eine alternative Verwendung zu Speisezwecken aussieht, wenn die geforderten Brauqualitätsparameter nicht erreicht werden oder auch die als Öko-Saatgut vorhandenen Sorten zum Anbau für die Graupenherstellung verwendet werden sollen. Auch im Hinblick auf die regionale Erzeugung für niedersächsische Verarbeiter ist diese Frage von Interesse. Zunächst waren dafür die Methoden und ein Testprotokoll aufzustellen, um überhaupt zu einer systematischen Differenzierung kommen zu können, die erste Anhaltspunkten für Sortenempfehlungen zur Graupenherstellung geben kann. Da bereits ein größeres Probensortiment vorlag und auf Brauqualitätsparameter getestet werden konnte, war es möglich, mit den sich anschließenden Graupenuntersuchungen am gleichen Sortiment Synergien zu nutzen. Da der Naturkostmarkt wird von Rollgraupen dominiert wird, wurden diese in den Mittelpunkt gestellt.

Der Bericht mit Darstellung der Untersuchungsmethoden inkl. Parameterdifferenzierung, Grafiken und Tabellen zu den Öko-Graupenuntersuchungen kann hier eingesehen werden.

Da auch einige Proben von anderen Standorten, sowie von Wintergersten und Nacktgersten mit hinzugezogen werden konnten, erwiesen sich die Proben vom Standort Köhlingen schlussendlich als aus eher benachteiligten Bedingungen stammend, denn sie hatten schon mit stärker ausgebildeter Kornfleckigkeit, nicht zuletzt aufgrund eines belegten Befalls mit Basaler Spelzenfäule, zu tun. Dieser Umstand machte die Bedeutung des Qualitätskriteriums der auch unter den Spelzen fleckenfreien Körner umso offenkundiger, um eine homogene helle, gelbliche Graupenfarbe erreichen zu können. Zudem war die Kornhärte am Standort leicht unterdurchschnittlich ausgeprägt und auch die Graupenausbeute. Das breit angelegte Prüfgliedspektrum konnte deutlich machen, wie ungünstig die Graupenausbeute letztendlich ausfallen kann. Nur wenige Handelssorten, von denen Firefoxx am besten abschnitt, erreichten hier über 65% Graupenausbeute in Relation zum Rohertrag. Einige Proben, die aus Öko-Landessortenversuchen in Norddeutschland mitberücksichtigt werden konnten, ließen zwar sortenspezifisch positive Tendenzen wie bei der Sorte Lexy erkennen, allerdings auch Schwankungsbreiten, die für ein sortenspezifisches Ranking besser bestückte, orthogonale Probensätze erfordern würden. Zu Vergleichszwecken ergänzend mituntersuchte Proben einiger Winter- und Nacktgersten ließen vermuten, dass sich unter den Wintergersten potenziell mehr Sorten finden könnten, die Graupenausbeuten von über 75% erreichen können. Ganz besonders hinzuweisen war auf das Potential der Nacktgersten, von denen mit der Winternacktgerste Katemina sogar 90% Graupenausbeute bei sehr schönem Korn erzielt werden konnte, wobei für Nacktgersten vorausgesetzt werden muss, dass die Kornfleckigkeit bei einer Sorte oder dem Muster nahezu nicht vorhanden ist.

Von den erprobten Parametern erwiesen sich die Rollgraupenausbeute nach Abzug von Bruchkorn, der Particle Size Index (PSI) zur Beurteilung der Kornhärte, wobei auch andere Methoden dafür denkbar wären, die Beurteilung der Kornfarbe und ihrer Homogenität und die Kochfestigkeit als die zur Sortendifferenzierung interessantesten Parameter. Sorten mit grau-grünlicher Färbung unter den Spelzen könnten von vornherein ausgeschlossen werden. Da Perlgraupen im Naturkosthandel eine untergeordnete Bedeutung haben, könnte auf deren Herstellung für Sortenvergleiche gegebenenfalls verzichtet werden und auch die Grießausbeute erschien wenig Zusatzinformation zu bieten, wenn der PSI sowieso erfasst wird. Die genannten Parameter an den wenigen Proben aus Öko-Landessortenversuchen, die nach Ausschluss von Mustern mit weniger als 90% Vollgerstenanteil, ausgeprägter Fleckigkeit oder grauer Kornfarbe übrigbleiben, gelegentlich zu prüfen, könnte den Speisegerstenverarbeitern eine wertvolle Hilfe beim Auffinden geeigneter Erntepartien sein.

Mit Unterstützung des Landes Niedersachsen gefördert über das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz wurden die Anbauversuche in den Jahren 2021 und 2022 auf ökozertifizierten Versuchsflächen um den Ortsteil Köhlingen bei 21371 Tosterglope durchgeführt. Da von der LWK als abrechnender Behörde die Person, welche das Vorhaben bearbeitet hat, nicht anerkannt hat, weil es jemand anderes war als noch bei Antragstellung vorgesehen, wurde der größte Teil der Personalmittel zurückgefordert. Aufgrund dieses Geschäftsgebahrens kann von Vorhaben gemeinnütziger Institutionen, die zu einer Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer Niedersachsen genötigt sind, in den nächsten Jahren nur abgeraten werden. Letztendlich mussten die Kosten aus allgemeinen Zuwendungen beglichen werden. Die Berichte mit den Ergebnissen stehen über die Verrknüpfungen oben im Text dennoch zum Download zur Verfügung.

- Accorion Titel:

Die Entwicklung des Öko-Braugerstenprojekts, Accordion Copy:

- Gefördert:

- Bild:

- Bild:

- Bild:

- Bild:

Warum es für Öko-Bier auch Öko-Sorten braucht

Ökologisches Bier erfordert nach EU-Bio-Verordnung zertifiziert ökologisch angebaute Gerste. Zur Erzeugung von ökologischer Braugerste wird nahezu nur noch Z-Saatgut verwendet, das nur eine Generation ökologisch vermehrt wurde. Als Sorten kommen zu fast 100% unter den Bedingungen des konventionellen Landbaus mit leichtlöslichen Mineraldüngern und chemisch-synthetischen Pestiziden gezüchtete Sorten zum Einsatz, die eben genau diese eine Generation vor dem Konsumanbau das erste Mal ökologisch vermehrt wurden. Der Ökobraugerstenmarkt ist also nahezu vollständig abhängig von der konventionellen Landwirtschaft. Und das nicht ohne Grund.

Herausforderungen für konsequent ökologisches Saatgut

Gerstenkörner in der MalzherstellungDenn eine dauerhafte, konsequent ökologische Saatgutvermehrung sieht sich in Mitteleuropa mit gleich vier saatgutübertragbaren Krankheiten konfrontiert, auf die züchterisch kein Wert mehr gelegt wurde, weil das Saatgut nahezu grundsätzlich mit chemisch-synthetischen Saatgutbeizmitteln behandelt wird. Ökologische Alternativen stehen nur eingeschränkt zur Verfügung, denn beispielsweise die Streifen- und die Netzfleckenkrankheit ließen sich zwar schon mit Alkohol reduzieren, doch ist Alkohol als Saatgutbehandlungsmittel im Ökologischen Landbau auch nicht zugelassen – und im unvergällten Zustand auch sehr teuer; vergällt ist er schädlich. Den Hartbrand kann man mit Senfmehlpräparaten sehr stark, aber auch nicht 100%-ig einschränken. Gegen Flugbrand hilft bislang kein ökologisches Präparat und auch eine Heißwasserbehandlung ist in der Regel nicht ausreichend oder nur sehr umständlich anzuwenden.

Gerstenkörner in der MalzherstellungDenn eine dauerhafte, konsequent ökologische Saatgutvermehrung sieht sich in Mitteleuropa mit gleich vier saatgutübertragbaren Krankheiten konfrontiert, auf die züchterisch kein Wert mehr gelegt wurde, weil das Saatgut nahezu grundsätzlich mit chemisch-synthetischen Saatgutbeizmitteln behandelt wird. Ökologische Alternativen stehen nur eingeschränkt zur Verfügung, denn beispielsweise die Streifen- und die Netzfleckenkrankheit ließen sich zwar schon mit Alkohol reduzieren, doch ist Alkohol als Saatgutbehandlungsmittel im Ökologischen Landbau auch nicht zugelassen – und im unvergällten Zustand auch sehr teuer; vergällt ist er schädlich. Den Hartbrand kann man mit Senfmehlpräparaten sehr stark, aber auch nicht 100%-ig einschränken. Gegen Flugbrand hilft bislang kein ökologisches Präparat und auch eine Heißwasserbehandlung ist in der Regel nicht ausreichend oder nur sehr umständlich anzuwenden.  Erste überhaupt ökowertgeprüfte Braugerste Odilia

Erste überhaupt ökowertgeprüfte Braugerste Odilia

Es bedarf also einer Züchtung auf Resistenz gegenüber diesen Krankheiten, wie sie vereinzelt isoliert mal in dieser, mal in jener meist schon älteren Sorte oder genetischen Ressource aus einer Saatgutbank vorkommen. Diese Resistenzen in einer ökologischen Sorte zu vereinen, ist erklärtes Ziel der forscherischen und züchterischen Bemühungen in der Cultivari Getreidezüchtungsforschung Darzau. Die Arbeiten sind schon recht weit gediehen und mit der Sorte Odilia konnte der erste Prototyp für den Markt verfügbar gemacht werden, dem es aber noch an dem Einen oder Anderen mangelte. Mit der zweiten Sorte TOLSTEFIX konnten schon bessere Erträge und eine ausgeglichenere Kornsortierung erreicht werden, wobei der Braugerstentyp dem Niveau von beispielsweise der Sorte Marthe entspricht. Gewünscht ist von den Brauern aber eine Brauqualität auf dem aktuellen Niveau der Brautechnologien mit sehr niedrigen Viskositäten und natürliche eine sorteneigene Beikrautregulierung durch bessere, das bedeutet im Vegetationsverlauf schon früh erreichte Bodenbedeckung. Damit lässt sich dann auf wiederholten Einsatz des Striegelns verzichten, bei dem auch die Nester von Bodenbrütern (Feldlerche, Wachtel, etc.) beschädigt werden können.

Entwicklung von Resistenzen

Gerstenflugbrand

Gerstenflugbrand

Die bisherigen Forschungen haben gezeigt, dass die gegenüber Flugbrand am einfachsten züchterisch zu etablierende Auswuchsresistenz (der Embryo im Saatkorn wird befallen, aber der Vegetationspunkt nicht erreicht) leider nicht ausreichend wirksam genug ist, denn es gibt immer noch ein paar Pflanzen im Feld, die Flugbrand aufweisen. Für die Saatguterzeugung dürfen maximal 3 flugbrandkranke Pflanzen auf 150m²-Vermehrungsfläche zu finden sein, unabhängig davon, ob der Befall im nächsten Jahr überhaupt zunehmen könnte oder nicht. Diesbezüglich wird nun an der Erweiterung dieser Resistenz um weitere Widerstandseigenschaften gearbeitet. Bei einer anderen, nämlich einer Embryoresistenz (schon der Embryo im Korn kann nicht vom Pilz befallen werden) hat sich die Kombination mit der Hartbrandresistenz als nahezu unüberwindbar herausgestellt. Also sind bei dieser Resistenz die vermeintlich Flugbrandresistenten die Hartbrandanfälligen. Es handelt sich aber offensichtlich nicht um einen epistatischen Effekt, sondern um eine enge genetische Kopplung, so dass sich also dennoch Nachkommen finden lassen müssten, die gegenüber beiden Krankheiten widerstandsfähig sind. Auch dies wird von Cultivari weiterverfolgt.

Öko-Züchtung als Schlüssel zur Öko-Braugerste

Das auch eine ökologisch gezüchtete Sorte ertraglich gegenüber einer konventionellen Sorte, die aus ökologisch erzeugtem Saatgut erwachsen ist, mithalten muss, bleibt unwidersprochen. Aber eingespartes Striegeln und reduzierter Pestizideinsatz im Vermehrungsprozess sollten in der Gegenüberstellung monetär nicht unberücksichtigt bleiben. Bei Cultivari geht es darum, die verbesserten Resistenzen auf das von den Brauern verlangte Brauqualitätsniveau für Pilsener Malz in einen neuen Prototyp einer Öko-Sommergerste zu bringen. In den Jahren 2021 und 2022 konnten neue junge Zuchtstämme mit Unterstützung des Landes Niedersachsen auf Brauqualitäten nach den aktuellen Anforderungen untersucht werdenund es fanden sich erste - noch wenige - Linien mit dem erforderlichen Niveau in Kombination mit Embryoflugbrandresistenz bei hohem Ertrag, wobei die sorteneigene Beikrautregulierung das angestrebte Niveau aber noch nicht erreicht hat. Inzwischen (Anbau 2024) sind erste Zuchtstämme mit Embryoflugbrand- und Hartbrandresistenz auf hohem Brauqualitätsniveau in den eigenen Ertragsprüfungen. Es geht also voran, aber es braucht noch die Sortenzulassung und natürlich die Vermehrung, denn von 5kg kommt man nicht in einem Jahr auf 5t Saatgut. Zur Bewältigung dieser Aufgabe freut sich das Team von Cultivari auf ihre Unterstützung beispielsweise mittels Spenden. Und Öko-Landwirte, die sich in der Saatgutvermehrung mit engagieren wollen, sind auch ganz besonders willkommen.

Die weite Verbreitung der Gerste in Verbindung mit langen Zeiten der regionalen Anpassung hat dazu geführt, dass sich die verschiedensten Besonderheiten herausgebildet haben. Den meisten Menschen im deutschsprachigen Raum erscheinen die langen Grannen als charakteristisches Merkmal der Gerste. Von allen Getreidearten können die Gersten mit Abstand die längsten Grannen aufweisen (s.Abb. links, Gersten mit unterschiedlich langen Grannen). Aber es gibt auch Gersten mit sehr kurzen oder ganz ohne Grannen, die im ostasiatischen Raum vorherrschend sind. Andererseits können auch Weizen, Dinkel, Emmer, Einkorn und Roggen mit mehr oder weniger langen Grannen aufwarten. An den Grannen allein lässt sich die Gerste also noch nicht sicher erkennen.

Die weite Verbreitung der Gerste in Verbindung mit langen Zeiten der regionalen Anpassung hat dazu geführt, dass sich die verschiedensten Besonderheiten herausgebildet haben. Den meisten Menschen im deutschsprachigen Raum erscheinen die langen Grannen als charakteristisches Merkmal der Gerste. Von allen Getreidearten können die Gersten mit Abstand die längsten Grannen aufweisen (s.Abb. links, Gersten mit unterschiedlich langen Grannen). Aber es gibt auch Gersten mit sehr kurzen oder ganz ohne Grannen, die im ostasiatischen Raum vorherrschend sind. Andererseits können auch Weizen, Dinkel, Emmer, Einkorn und Roggen mit mehr oder weniger langen Grannen aufwarten. An den Grannen allein lässt sich die Gerste also noch nicht sicher erkennen.

Wo von der Gerste Grütze oder Mehl gewonnen wurde, wie in der Schweiz und in Japan, haben sich überwiegend die hellen Farben durchgesetzt.

Wo von der Gerste Grütze oder Mehl gewonnen wurde, wie in der Schweiz und in Japan, haben sich überwiegend die hellen Farben durchgesetzt.

Tsampa

Tsampa , das traditionelle Getreidegericht Tibets, wird aus sonnengereifter Gerste hergestellt. In heißem Sand über Feuer werden die ganzen Körner geröstet, anschließend vom Sand gereinigt und dann gemahlen. Das feine Mehl wird mit salzigem Buttertee zu einem Teig geknetet (s.Abb.). Man kann auch Milch, Joghurt oder Chang, tibetisches Gerstenbier, dazu nehmen. Von diesem Teig wird nacheinander jeweils ein kleines Stückchen abgenommen, zu einer kleinen Kugel geformt und so verspeist. Eine weitere Form der Zubereitung von Tsampa ist zusammen mit Gemüse und Fleisch in einer Brühe. Süß kann Tsampa auch mit Honig oder gebranntem Zucker und mit Früchten garniert gegessen werden.Der Europäer wird darauf achten müssen steinfreies Tsampa zu geniessen, um sein Gebiss zu schonen. Ein Tsampa für Europäer ist im Naturkosthandel erhältlich. Fragen Sie danach! (

, das traditionelle Getreidegericht Tibets, wird aus sonnengereifter Gerste hergestellt. In heißem Sand über Feuer werden die ganzen Körner geröstet, anschließend vom Sand gereinigt und dann gemahlen. Das feine Mehl wird mit salzigem Buttertee zu einem Teig geknetet (s.Abb.). Man kann auch Milch, Joghurt oder Chang, tibetisches Gerstenbier, dazu nehmen. Von diesem Teig wird nacheinander jeweils ein kleines Stückchen abgenommen, zu einer kleinen Kugel geformt und so verspeist. Eine weitere Form der Zubereitung von Tsampa ist zusammen mit Gemüse und Fleisch in einer Brühe. Süß kann Tsampa auch mit Honig oder gebranntem Zucker und mit Früchten garniert gegessen werden.Der Europäer wird darauf achten müssen steinfreies Tsampa zu geniessen, um sein Gebiss zu schonen. Ein Tsampa für Europäer ist im Naturkosthandel erhältlich. Fragen Sie danach! (

Die Aufbereitung der Gerste über das Darren bzw. leichte Rösten des ganzen Kornes in einen Steinofen ohne Anquellen wird von

Die Aufbereitung der Gerste über das Darren bzw. leichte Rösten des ganzen Kornes in einen Steinofen ohne Anquellen wird von